서하빈

@seohabin

+ 팔로우

2020. 9. 18.

-

학생 때부터 누구나 시를 배우지만 모두가 시를 좋아하지는 않는다. 한국의 문학 교육은 주입식 교육이라 문제가 많다는 말을 정말 많이 들었지만, 사실 수동적으로 지식만 빨아들이는 학생이었던 내 입장에서는 그렇게 답이 정해져있고 나는 외우기만 하면 되는 형식의 수업이 물론 편했다. 길게 보면 나에게 하나도 좋을 것 없는 방식이기는 했지만, 공감각적 심상에 밑줄 치고 수미상관을 체크하며 읽는 시가 편하고 익숙했다. 시를 정서적 산물이 아닌 이성적 산물로 공부하고 있었던 것이다. 이제는 고등학교도 졸업했으니 그런 방식의 시 독해에서 벗어나야 한다고 생각을 하며 읽은 책이지만, 눈에 익은 시가 나올때마다 습관적으로 시어의 시적 의미를 찾게 되고, 표현법을 찾고 있었다. 그게 내가 중고등학교를 거치며 입어온 단단한 껍질이었고, 작가는 그 껍질을 벗겨내려 하고 있었다. 모두가 아등바등 살아가며 감성 따위는 중요하지 않다고 말을 할 때, ‘키팅’ 선생처럼 저자는 독자들에게 ‘의술, 법률, 사업, 기술 등이 모두 고귀한 일이고 생을 유지하는데 필요한 것이지만, 시, 아름다움, 낭만, 사랑, 이런 것이야말로 우리가 살아가는 목적'이라고’ 말한다.

어쩌면 시는 지금의 SNS 세대에게 딱 맞는 도구일지도 모른다. 길고 장황한 것보다 짧게 감정을 드러내는 것이 SNS의 주된 목적인데, 시의 목적도 마찬가지이기 때문이다. 우리말로, 우리가 느끼는 감정을 표현한 글들을 우리가 잘 읽고 느껴야한다.

짧은 문장들에 들어간 수많은 의미를 가지고 있는 시를 보면 마치 나와는 거리가 먼 이야기 같지만 사실 우리 삶의 모든 그곳들에 시가 존재한다. 평생 아버지에 대한 원망을 느꼈지만 아버지라는 이유만으로 미워하기만 할 수는 없었다던 김소월과 신경림, 생활이 어려웠다던 함민복 ... 시인들은 결코 먼 곳에 있는 사람이 아니라 당장 내 친구, 내 가족, 나 자신이 될 수도 있는 것이다.

수업 시간에 배웠던 시의 그 해석이 정말 맞는지 반문하게 됐다. 김수영의 <풀>은 단순하고 직관적인 시라고 생각했는데, 저자가 ‘그러게, 너무 단순하지 않니? 김수영 시인이 이렇게 썼겠니?’라고 묻는다. 저자의 언어로 다시 들어보니 생각지도 못했던 해석이 나온다. 시의 주인은 쓴 사람이 아니고 읽는 사람이기 때문에 각자의 생각은 모두 다르고 시를 읽는 방법에 정답이 있는 건 아니지만, 좁은 시야를 가지고 읽는 것은 분명한 오답일 것이다.

후세에 이름을 남긴 유명한 시인들의 비하인드 스토리. 그들에게는 분명한 고통이었겠지만 그 고통을 남긴 글은 후세의 많은 사람들에게 따뜻한 위로와 용기가 되어 다가온다. 글이 가진 힘이란 바로 이런 것이다. 글은 시공간을 초월해 얼굴도 이름도 모르는 사람을 사랑으로 보듬어주는 것이 가능해진다.

(그닥 잘 읽히지가 않아서 중간중간 많이 루즈해졌다. 그게 낮은 별점의 이유이다.)

-

학생 때부터 누구나 시를 배우지만 모두가 시를 좋아하지는 않는다. 한국의 문학 교육은 주입식 교육이라 문제가 많다는 말을 정말 많이 들었지만, 사실 수동적으로 지식만 빨아들이는 학생이었던 내 입장에서는 그렇게 답이 정해져있고 나는 외우기만 하면 되는 형식의 수업이 물론 편했다. 길게 보면 나에게 하나도 좋을 것 없는 방식이기는 했지만, 공감각적 심상에 밑줄 치고 수미상관을 체크하며 읽는 시가 편하고 익숙했다. 시를 정서적 산물이 아닌 이성적 산물로 공부하고 있었던 것이다. 이제는 고등학교도 졸업했으니 그런 방식의 시 독해에서 벗어나야 한다고 생각을 하며 읽은 책이지만, 눈에 익은 시가 나올때마다 습관적으로 시어의 시적 의미를 찾게 되고, 표현법을 찾고 있었다. 그게 내가 중고등학교를 거치며 입어온 단단한 껍질이었고, 작가는 그 껍질을 벗겨내려 하고 있었다. 모두가 아등바등 살아가며 감성 따위는 중요하지 않다고 말을 할 때, ‘키팅’ 선생처럼 저자는 독자들에게 ‘의술, 법률, 사업, 기술 등이 모두 고귀한 일이고 생을 유지하는데 필요한 것이지만, 시, 아름다움, 낭만, 사랑, 이런 것이야말로 우리가 살아가는 목적'이라고’ 말한다.

어쩌면 시는 지금의 SNS 세대에게 딱 맞는 도구일지도 모른다. 길고 장황한 것보다 짧게 감정을 드러내는 것이 SNS의 주된 목적인데, 시의 목적도 마찬가지이기 때문이다. 우리말로, 우리가 느끼는 감정을 표현한 글들을 우리가 잘 읽고 느껴야한다.

짧은 문장들에 들어간 수많은 의미를 가지고 있는 시를 보면 마치 나와는 거리가 먼 이야기 같지만 사실 우리 삶의 모든 그곳들에 시가 존재한다. 평생 아버지에 대한 원망을 느꼈지만 아버지라는 이유만으로 미워하기만 할 수는 없었다던 김소월과 신경림, 생활이 어려웠다던 함민복 ... 시인들은 결코 먼 곳에 있는 사람이 아니라 당장 내 친구, 내 가족, 나 자신이 될 수도 있는 것이다.

수업 시간에 배웠던 시의 그 해석이 정말 맞는지 반문하게 됐다. 김수영의 <풀>은 단순하고 직관적인 시라고 생각했는데, 저자가 ‘그러게, 너무 단순하지 않니? 김수영 시인이 이렇게 썼겠니?’라고 묻는다. 저자의 언어로 다시 들어보니 생각지도 못했던 해석이 나온다. 시의 주인은 쓴 사람이 아니고 읽는 사람이기 때문에 각자의 생각은 모두 다르고 시를 읽는 방법에 정답이 있는 건 아니지만, 좁은 시야를 가지고 읽는 것은 분명한 오답일 것이다.

후세에 이름을 남긴 유명한 시인들의 비하인드 스토리. 그들에게는 분명한 고통이었겠지만 그 고통을 남긴 글은 후세의 많은 사람들에게 따뜻한 위로와 용기가 되어 다가온다. 글이 가진 힘이란 바로 이런 것이다. 글은 시공간을 초월해 얼굴도 이름도 모르는 사람을 사랑으로 보듬어주는 것이 가능해진다.

(그닥 잘 읽히지가 않아서 중간중간 많이 루즈해졌다. 그게 낮은 별점의 이유이다.)

3명이 좋아해요

2020년 9월 18일

3

3

0

0

서하빈님의 다른 게시물

서하빈

@seohabin

2025. 03. 21.

우리 가족 문제 해결의 실마리를 찾기 위해 읽어봤는데, 너무 원론적이고 뻔한 이야기가 나열되어 있었음.

우리 가족 문제 해결의 실마리를 찾기 위해 읽어봤는데, 너무 원론적이고 뻔한 이야기가 나열되어 있었음.

가족 공부

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

4주 전

0

0

0

0

서하빈

@seohabin

2025. 03. 18.

다양한 작가와 이야기를 엿볼 수 있어서 흥미진진

다양한 작가와 이야기를 엿볼 수 있어서 흥미진진

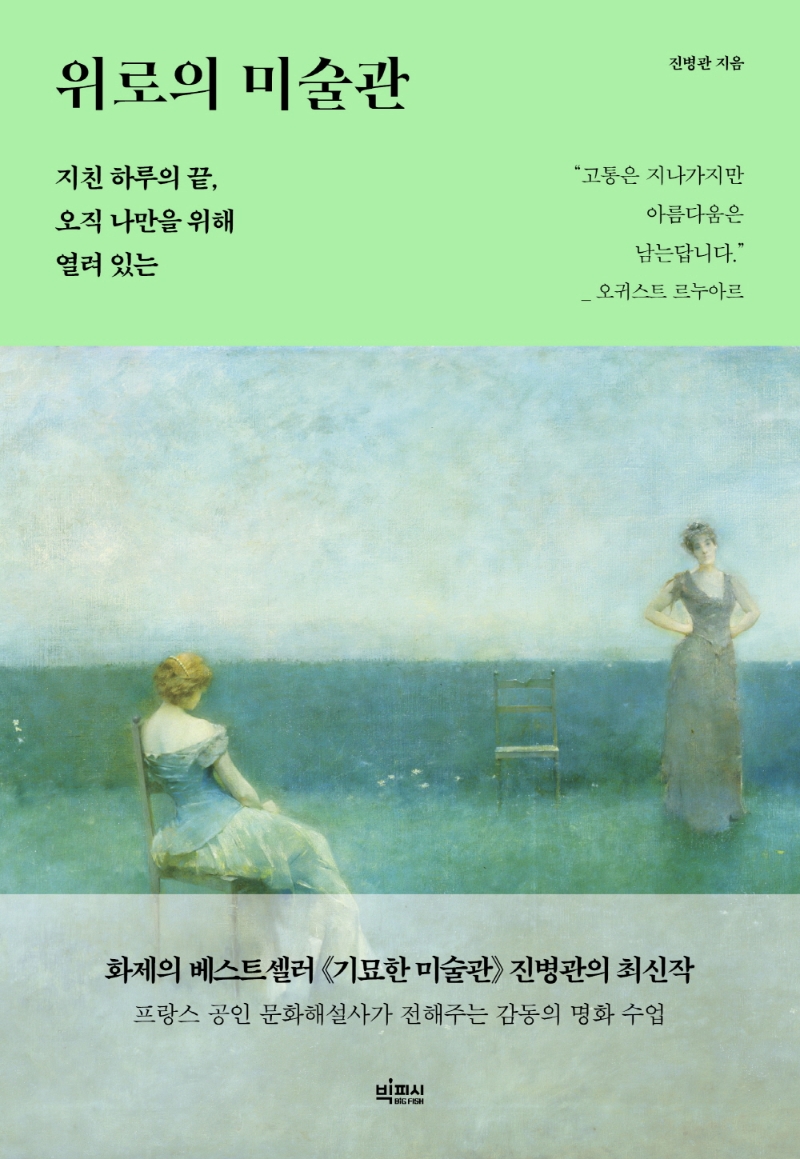

위로의 미술관

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1개월 전

0

0

0

0

서하빈

@seohabin

2025. 02. 27.

간장찌개 같은 인간 전범선… (positive)

간장찌개 같은 인간 전범선… (positive)

기계 살림

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1개월 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기