허영강

@heoyoungkang

+ 팔로우

현대인의 피상적인 모습을 너무나도 적나라하게 드러내서일까, 씁쓸한 뒷맛을 남기는 이야기들. 너무나 현실적이어서 낯선 이야기들. 박상영 작가의 다른 글도 읽고 싶으면 그를 더욱 더 잘 이해할 수 있을꺼 같지만, 굳이! 그러고 싶지는 않은,

1명이 좋아해요

2019년 6월 27일

1

1

0

0

허영강님의 다른 게시물

허영강

@heoyoungkang

명화가 내게 묻다. 그렇다. 그림은 매개체이다. 책으로 작가와 독자가 대화하듯이, 작가는 자신의 작품으로 세상과 소통한다. 그렇게 세상에 태어난 작품은 스스로 인격체로 존재한다. 작품을 내놓으며 작가노트로 설명을 한다 해도, 그저 하나의 견해일 뿐이다. 작가 본인도 제 3자인 것이다. 어떤 이가 감상하는지, 어느 관점으로 바라보는지, 어떠한 환경에서 전시되는지에 따라 작품은 감상하는 이에게 각자 고유한 이야기를 들려준다.

우리의 두 번째 책 ‘명화가 내게 묻다’는 정확하게 표현하자면 ‘명화가 최혜진에게 묻고, 최혜진의 경험과 지식에 비추어 바라본 명화’이다. 미술보다는 에세이에 가까운 이런 미술책은 낯설다. 지극히 주관적인 글이기에 복불복일 수밖에 없다. 글에 공감한다면 감명 깊은 책이 되는 것이고, 나와 다른 견해라면 이해하지 못할 책이 되는 것이다. 이런 기준으로 본다면 이 책은 반반이다.

물론 대부분 공감이 가고, 아! 이렇게 생각할 수도 있겠구나, 생각이 들었지만, 7번째와 8번째 물음표에서 ‘게으름’과 ‘끈기’를 얘기할 때, 같은 단어이지만 완전히 다른 의미로 인식을 하는구나. 내 마음속의 비공감 버튼을 쉼 없이 눌렀다. (독후감을 써야 하는 상황이 아니라면 여기서 책을 덮었을지도 모를 일이다)

나는 주말의 게으름을 사랑한다. 일정이 없는 주말이면 집에서 아무것도 하지 않는다. 아무런 근심걱정 없이 이불 속에서 이리뒹굴 저리뒹굴, 아침 먹구 소파에서 이리뒹굴 저리뒹굴, 강아지와 산책을 하며 가만히 앉아 하염없이 흐르는 강물을 보며, 오후의 시간을 보내고, 다시 뒹굴뒹굴하다가 하루가 거의 끝나갈 무렵, 내방 정리라도 할 걸 그랬나 후회도 잠시, 머 다음에 하면 되지~ 넘기며 잠자리에 든다. 이렇게 나에게 게으름이란 마치 유유히 흐르는 강물처럼 안온하고 평안한 마음이다. 어찌 게으름이 ‘부스스한 머리’와 ‘푹 퍼진 몸매’와 ‘지저분한 방’과 ‘불행한 표정’ 등등의 이미지와 연결되며 ‘나쁘고 추한 것’이라 생각하는가! 원래 머리는 부스스하고 원래 방은 지저분한 것이 아닌가!

또한, 끈기에 대해서도 나는 다르게 생각한다. 굳게 한 다짐이 작심삼일이 될 때, ‘휴, 나는 정말 끈기가 없나 봐. 내가 그렇지 뭐’ 자책하는 대신 ‘그럴 수도 있지. 다시 하는 수밖에’가 아니라 ‘그럴 수도 있지. 내가 흥미를 못 느끼나 봐’, 라거나 ‘그럴 수도 있지. 이 길은 나와 맞지 않나 봐. 다른 길로 가야지’ 하며 돌아가야 할 때도 있다. 물론 노력과 끈기로 다시 도전해봐야겠지만, 왜 맞지도 않은 옷을 입으려 하고, 내키지도 않은 선택을 하려는가. 노오력과 끄은기로 해결될 일이라면 굳이 작심삼일을 고민하지 않게 된다. 때로는 게으름을 피우며 설렁설렁 걸어가고, 또 그대로 주저앉아 쉬기도 하고, 때로는 왔던 길을 다시 돌아가도 괜찮다! 언젠간 이 길이다! 싶으면 누가 보채지 않아도 앞만 보며 달려갈 테니,

우리의 두 번째 책 ‘명화가 내게 묻다’는 정확하게 표현하자면 ‘명화가 최혜진에게 묻고, 최혜진의 경험과 지식에 비추어 바라본 명화’이다. 미술보다는 에세이에 가까운 이런 미술책은 낯설다. 지극히 주관적인 글이기에 복불복일 수밖에 없다. 글에 공감한다면 감명 깊은 책이 되는 것이고, 나와 다른 견해라면 이해하지 못할 책이 되는 것이다. 이런 기준으로 본다면 이 책은 반반이다.

물론 대부분 공감이 가고, 아! 이렇게 생각할 수도 있겠구나, 생각이 들었지만, 7번째와 8번째 물음표에서 ‘게으름’과 ‘끈기’를 얘기할 때, 같은 단어이지만 완전히 다른 의미로 인식을 하는구나. 내 마음속의 비공감 버튼을 쉼 없이 눌렀다. (독후감을 써야 하는 상황이 아니라면 여기서 책을 덮었을지도 모를 일이다)

나는 주말의 게으름을 사랑한다. 일정이 없는 주말이면 집에서 아무것도 하지 않는다. 아무런 근심걱정 없이 이불 속에서 이리뒹굴 저리뒹굴, 아침 먹구 소파에서 이리뒹굴 저리뒹굴, 강아지와 산책을 하며 가만히 앉아 하염없이 흐르는 강물을 보며, 오후의 시간을 보내고, 다시 뒹굴뒹굴하다가 하루가 거의 끝나갈 무렵, 내방 정리라도 할 걸 그랬나 후회도 잠시, 머 다음에 하면 되지~ 넘기며 잠자리에 든다. 이렇게 나에게 게으름이란 마치 유유히 흐르는 강물처럼 안온하고 평안한 마음이다. 어찌 게으름이 ‘부스스한 머리’와 ‘푹 퍼진 몸매’와 ‘지저분한 방’과 ‘불행한 표정’ 등등의 이미지와 연결되며 ‘나쁘고 추한 것’이라 생각하는가! 원래 머리는 부스스하고 원래 방은 지저분한 것이 아닌가!

또한, 끈기에 대해서도 나는 다르게 생각한다. 굳게 한 다짐이 작심삼일이 될 때, ‘휴, 나는 정말 끈기가 없나 봐. 내가 그렇지 뭐’ 자책하는 대신 ‘그럴 수도 있지. 다시 하는 수밖에’가 아니라 ‘그럴 수도 있지. 내가 흥미를 못 느끼나 봐’, 라거나 ‘그럴 수도 있지. 이 길은 나와 맞지 않나 봐. 다른 길로 가야지’ 하며 돌아가야 할 때도 있다. 물론 노력과 끈기로 다시 도전해봐야겠지만, 왜 맞지도 않은 옷을 입으려 하고, 내키지도 않은 선택을 하려는가. 노오력과 끄은기로 해결될 일이라면 굳이 작심삼일을 고민하지 않게 된다. 때로는 게으름을 피우며 설렁설렁 걸어가고, 또 그대로 주저앉아 쉬기도 하고, 때로는 왔던 길을 다시 돌아가도 괜찮다! 언젠간 이 길이다! 싶으면 누가 보채지 않아도 앞만 보며 달려갈 테니,

명화가 내게 묻다

1명이 좋아해요

2019년 6월 27일

1

1

0

0

허영강

@heoyoungkang

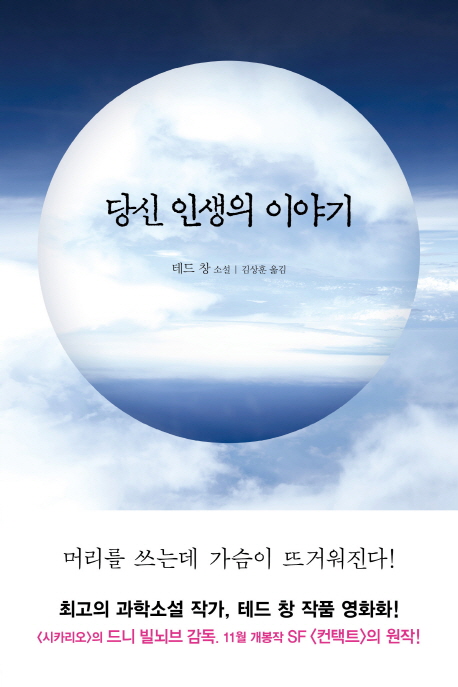

‘전 시대를 통틀어 가장 위대한 과학 단편소설 작가 중의 한 명’이라는 표현이 절대 허구가 아니었다. 탄탄한 과학적 지식 기반 위에 풍부한 상상력이 더해져 기억에 남을만한 이야기를 만들어내었다.

당신 인생의 이야기

2명이 좋아해요

2019년 6월 27일

2

2

0

0

허영강

@heoyoungkang

잊혀진 남파간첩에게 어느 날 북으로 귀환하라는 명령이 떨어진다! 아! 김영하의 소설은 흡입력이 대단하다. 글을 읽으면서 다음 장면이 궁금하여 뒷장을 넘겨 미리보기를 여러 번 하였다. 인물간의 관계들, 그 끈끈한 긴장감과 개인의 소통의 부재. 그의 글은 ‘훅’ 들어왔지만 여운은 길게 남는다.

빛의 제국

1명이 좋아해요

2019년 6월 27일

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기