Jiyeon Park

@jiyeonpark

+ 팔로우

p.65 너무 많은 생각을 하기보다는 힘 빼고 일단 시작해보는 게 때로는 도움이 된다.

p.132 내가 다니는 길가에 꽃씨를 뿌리고 비료를 주는 것과 같다. 그건 결국 나를 위한 일이 아닐까?

p.168 좋은 침묵은 각자를 고독 속에 따로 가두지 않는다. 우리는 침묵에 함께 몸을 담근 채 서로 연결된다. 동시에 침묵함으로써 비로소 서로를 듣는다. 침묵 속에서 고독은 용해된다.

p.185 말은 베고 부수고 찌를 수 있고 또한 적시고 스미고 이끌 수도 있다. 때로는 수많은 사람의 마음으로 침투해 영원한 변화를 만들어낼 수도 있다.

p.132 내가 다니는 길가에 꽃씨를 뿌리고 비료를 주는 것과 같다. 그건 결국 나를 위한 일이 아닐까?

p.168 좋은 침묵은 각자를 고독 속에 따로 가두지 않는다. 우리는 침묵에 함께 몸을 담근 채 서로 연결된다. 동시에 침묵함으로써 비로소 서로를 듣는다. 침묵 속에서 고독은 용해된다.

p.185 말은 베고 부수고 찌를 수 있고 또한 적시고 스미고 이끌 수도 있다. 때로는 수많은 사람의 마음으로 침투해 영원한 변화를 만들어낼 수도 있다.

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

6시간 전

0

0

0

0

Jiyeon Park님의 다른 게시물

Jiyeon Park

@jiyeonpark

이야기의 흐름은 ‘자연스럽다’라는 단어로 자연스럽게 넘어간다. 앞으로 끊임없이 재정의될 표현이다. 미래에는 전혀 다른 자연이 주어질 테니까.

나의 꿈은 비인간 동물을 착취하지 않고도 무탈히 흘러가는 인간 동물의 생애이다.

그보다 나쁜 건 자신의 선택이 아무한테도 영향을 주지 않는다고 믿는 자기기만이다.

262년이야. 그게 네가 연결된 시간의 길이란다. 넌 이 시간에 걸쳐 있는 사람들을 알고 있는 거야. 너의 시간은 네가 알고 사랑하고 너를 빚는 누군가의 시간이야. 네가 알게 될, 네가 사랑할, 네가 빚어낼 누군가의 시간이기도 하고. 너의 맨손으로 262년을 만질 수 있어.

책임감이란 무엇인가. 나로 인해 무언가가 변한다는 것을 아는 것이다. 내가 세계에 미치는 영향력을 과소평가하지 않는 것이기도 하다.

“사람은 원래 안 변해.”

그러자 한 아이가 울면서 이렇게 소리친다.

“왜 안 변하는데? 안 변할 거면 왜 살아 있는데?”

서로를 이해하는 과정에서 어떤 판단은 보류할 수도 있다. 사랑하는 사람을 천천히 두고 볼 너그러움이 우리에겐 있다.

언어 바깥에서나 언어 안에서나 비인간 동물은 인간 동물보다 덜 중대한 존재로 대해진다.

“수를 세는 단위인 ‘명’은 현재 ‘名(이름 명)’ 자를 쓰지만, 종평등한 언어에서는 이를 ‘命(목숨 명)’으로 치환해 모든 살아 있는 존재를 아우르는 단위로 확장할 수 있을” 것이라고.

인간 동물인 내 목숨과 비인간 동물인 누군가의 목숨을 나란히 생각할 때 우리가 쓰는 말도 새로워진다. 새로운 언어는 나의 존엄과 당신의 존엄이 함께 담길 그릇이 될 것이다.

내 더위의 무게와 그들 더위의 무게는 다르다. 더위는 모두에게 공평하게 오지 않는다.

너를 위한 나의 변신이다. 나는 너를 위해 나를 바꿀 것이다!

뭐든지 새 마음으로 해야 한다고, 자꾸자꾸 새 마음을 먹어야 한다고 강조했다. 소중한 일을 오랜 세월 반복해온 사람의 이야기였다.

연대란 고통을 겪은 어떤 이가 더 이상 누구도 그 고통을 겪지 않도록 움직이는 것이다.

나는 반복하고 싶지 않은 것의 목록을 적어가며 어른이 되어왔다.

‘생추어리(sanctuary)’란 고통스러운 환경에 놓인 동물을 이주시켜 보호하는 공간이다. 최대한 야생에 가까운 보금자리를 마련하여 그들이 자신의 수명대로 살 수 있게 한다.

누군가를 고통스럽게 한 결과로 깨끗해지고 싶지 않다면 어떤 제품을 골라야 하는가? 크루얼티프리(Cruelty-Free) 기업을 찾아야 했다.

김행숙 시인의 시 「눈과 눈」의 한 구절이었다.

너는 눈이 좋구나, 조심하렴, 더 많이 보는 눈은 비밀을 가지게 된다.

나의 꿈은 비인간 동물을 착취하지 않고도 무탈히 흘러가는 인간 동물의 생애이다.

그보다 나쁜 건 자신의 선택이 아무한테도 영향을 주지 않는다고 믿는 자기기만이다.

262년이야. 그게 네가 연결된 시간의 길이란다. 넌 이 시간에 걸쳐 있는 사람들을 알고 있는 거야. 너의 시간은 네가 알고 사랑하고 너를 빚는 누군가의 시간이야. 네가 알게 될, 네가 사랑할, 네가 빚어낼 누군가의 시간이기도 하고. 너의 맨손으로 262년을 만질 수 있어.

책임감이란 무엇인가. 나로 인해 무언가가 변한다는 것을 아는 것이다. 내가 세계에 미치는 영향력을 과소평가하지 않는 것이기도 하다.

“사람은 원래 안 변해.”

그러자 한 아이가 울면서 이렇게 소리친다.

“왜 안 변하는데? 안 변할 거면 왜 살아 있는데?”

서로를 이해하는 과정에서 어떤 판단은 보류할 수도 있다. 사랑하는 사람을 천천히 두고 볼 너그러움이 우리에겐 있다.

언어 바깥에서나 언어 안에서나 비인간 동물은 인간 동물보다 덜 중대한 존재로 대해진다.

“수를 세는 단위인 ‘명’은 현재 ‘名(이름 명)’ 자를 쓰지만, 종평등한 언어에서는 이를 ‘命(목숨 명)’으로 치환해 모든 살아 있는 존재를 아우르는 단위로 확장할 수 있을” 것이라고.

인간 동물인 내 목숨과 비인간 동물인 누군가의 목숨을 나란히 생각할 때 우리가 쓰는 말도 새로워진다. 새로운 언어는 나의 존엄과 당신의 존엄이 함께 담길 그릇이 될 것이다.

내 더위의 무게와 그들 더위의 무게는 다르다. 더위는 모두에게 공평하게 오지 않는다.

너를 위한 나의 변신이다. 나는 너를 위해 나를 바꿀 것이다!

뭐든지 새 마음으로 해야 한다고, 자꾸자꾸 새 마음을 먹어야 한다고 강조했다. 소중한 일을 오랜 세월 반복해온 사람의 이야기였다.

연대란 고통을 겪은 어떤 이가 더 이상 누구도 그 고통을 겪지 않도록 움직이는 것이다.

나는 반복하고 싶지 않은 것의 목록을 적어가며 어른이 되어왔다.

‘생추어리(sanctuary)’란 고통스러운 환경에 놓인 동물을 이주시켜 보호하는 공간이다. 최대한 야생에 가까운 보금자리를 마련하여 그들이 자신의 수명대로 살 수 있게 한다.

누군가를 고통스럽게 한 결과로 깨끗해지고 싶지 않다면 어떤 제품을 골라야 하는가? 크루얼티프리(Cruelty-Free) 기업을 찾아야 했다.

김행숙 시인의 시 「눈과 눈」의 한 구절이었다.

너는 눈이 좋구나, 조심하렴, 더 많이 보는 눈은 비밀을 가지게 된다.

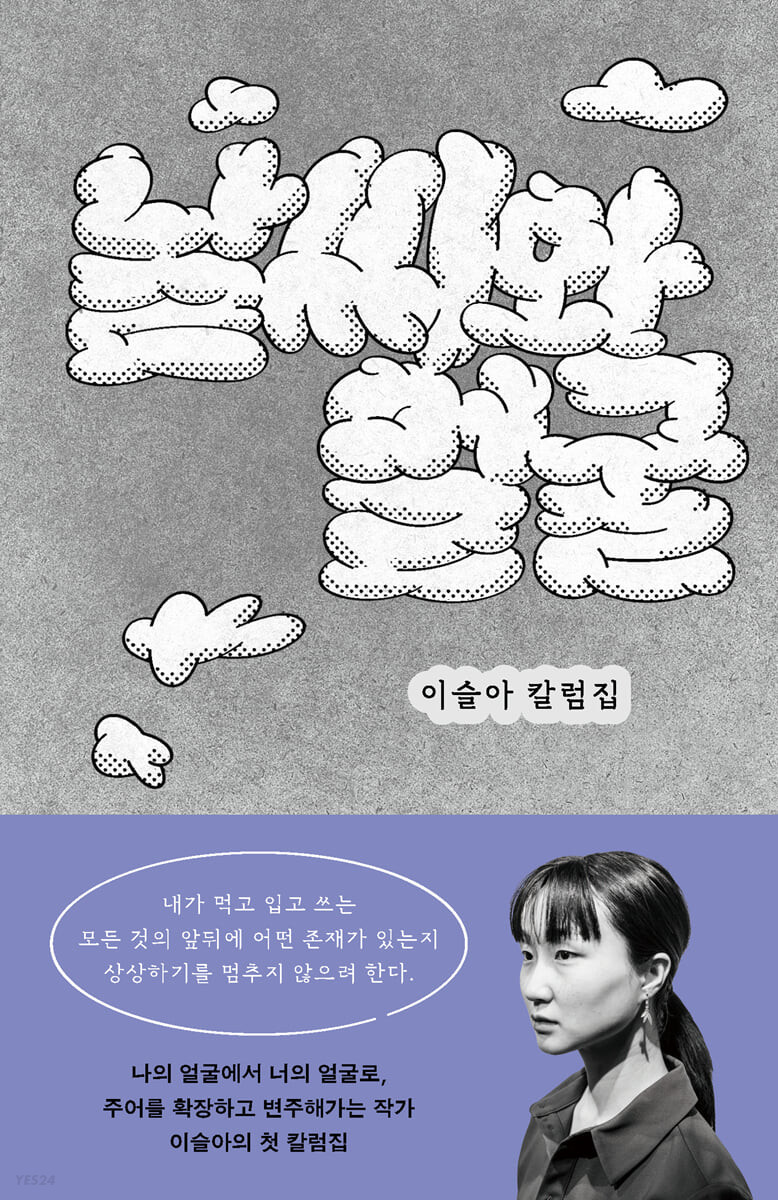

날씨와 얼굴

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

6시간 전

0

0

0

0

Jiyeon Park

@jiyeonpark

p.81 공간 전체에 거대한 스카치테이프를 붙였다가 떼어낸 것 같은 방이었다.

p.83 단정한 삶을 꾸려가는 주인의 심지가 중심에 단단히 박힌 집.

p.90 삶은 선택의 총합이기도 하지만 하지 않은 선택의 총합이기도 하니까. 가지 않은 미래가 모여 만들어진 현재가 나는 마음에 드니까.

p.98 마음을 두루 살피려면 걸어야 한다고. 걷는 것은 일하는 것과 일하지 않는 것, 존재하는 것과 뭔가를 해내는 것 사이의 미묘한 균형이라고.

p.137 축소가 꼭 확장의 반대말만은 아닌 경우들을 종종 보게 되었다. 때로는 한 세계의 축소가 다른 세계의 확장으로 이어지기도 하고, 축소하는 과정에서 생각지도 못한 확장이 돌발적으로 벌어지기도 한다. 축소해야 할 세계와 대비를 이뤄 확장해야 할 세계가 더 또렷이 보이기도 한다.

p.83 단정한 삶을 꾸려가는 주인의 심지가 중심에 단단히 박힌 집.

p.90 삶은 선택의 총합이기도 하지만 하지 않은 선택의 총합이기도 하니까. 가지 않은 미래가 모여 만들어진 현재가 나는 마음에 드니까.

p.98 마음을 두루 살피려면 걸어야 한다고. 걷는 것은 일하는 것과 일하지 않는 것, 존재하는 것과 뭔가를 해내는 것 사이의 미묘한 균형이라고.

p.137 축소가 꼭 확장의 반대말만은 아닌 경우들을 종종 보게 되었다. 때로는 한 세계의 축소가 다른 세계의 확장으로 이어지기도 하고, 축소하는 과정에서 생각지도 못한 확장이 돌발적으로 벌어지기도 한다. 축소해야 할 세계와 대비를 이뤄 확장해야 할 세계가 더 또렷이 보이기도 한다.

아무튼, 술

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1일 전

0

0

0

0

Jiyeon Park

@jiyeonpark

글을 읽을 때보다 쓸 때, 춤을 볼 때보다 출 때, 피아노를 들을 때보다 칠 때 나는 구석구석 사랑하고 티끌까지 고심하느라 최선을 다해 살아 있게 된다.

그리하여 그것을 속속들이 싫어하고 낱낱이 사랑하게 된다.

괜찮아, 대충 하자, 하지만 열심히 하자. 끝나고 머리를 쥐어뜯으며 생각한다. 괜찮아, 그래도 재밌었고, 열심히 했어.

둘 모두 불가능한 완벽을 향해 불완전한 시도를 계속해나간다는 점이 나를 매료시키기 때문이다.

성장 과정에서 사람은 놀라울 정도로 변화한다. 몸도 정신도 타고난 것과 주어진 것 사이에서 요동치며 길을 찾는다. 어설펐던 일에 능숙해지고 능숙했던 것이 떠나간다. 바랐던 것은 좌절되고 원했던 일은 어그러진다. 그리고 그것이 숙명임을 우리는 천천히 깨달아간다.

그리하여 그것을 속속들이 싫어하고 낱낱이 사랑하게 된다.

괜찮아, 대충 하자, 하지만 열심히 하자. 끝나고 머리를 쥐어뜯으며 생각한다. 괜찮아, 그래도 재밌었고, 열심히 했어.

둘 모두 불가능한 완벽을 향해 불완전한 시도를 계속해나간다는 점이 나를 매료시키기 때문이다.

성장 과정에서 사람은 놀라울 정도로 변화한다. 몸도 정신도 타고난 것과 주어진 것 사이에서 요동치며 길을 찾는다. 어설펐던 일에 능숙해지고 능숙했던 것이 떠나간다. 바랐던 것은 좌절되고 원했던 일은 어그러진다. 그리고 그것이 숙명임을 우리는 천천히 깨달아간다.

아무튼, 피아노

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

1일 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기