Soonjin

@kwonsoonjin

+ 팔로우

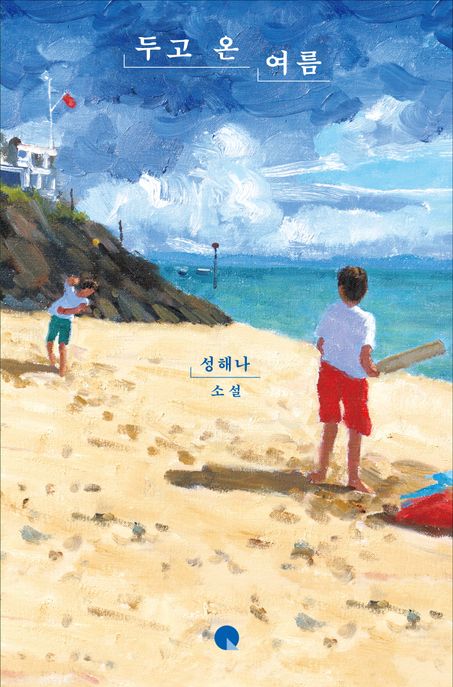

그녀와 나는 로비에 나란히 앉아 치료가 끝나길 기다렸다. 그녀도 나도 침묵을 잘 견디지 못했는데 그렇다고 둘 다 말재간이 있는 편도 아니어서 대화가 자주 끊겼다. 그녀는 내게 질문을 거의 하지 않았다. 나 역시도 그랬다. 이런저런 질문 거리가 떠올라도 섣불리 입 밖으로 내지 않았다. 이건 우리 사이에 해도 좋을 말, 이건 그렇지 않은 말. 각을 재고 말을 삼키길 반복했다.

p29

능을 완전히 나서기 전, 나는 잠시 뒤를 돌아보았다. 아무것도 두고 온 게 없는데 무언가 두고 온 것만 같았다.

p38

사진 속에서 새아버지는 저와 어머니의 손을 꼭 잡고 있습니다. 부드럽게 미소 지은 채 손을 맞잡은 세 사람을 보고 있으면 우리가 버티지 못하고 놓아버린 것들, 가중한 책임을 이기지 못해 도망쳐버린 것들은 다 지워지고, 그 자리에 꿈결같이 묘연한 한여름의 오후 만이 남습니다.

이편에서 왔다가 저편으로 홀연히 사라지는 것들.

어딘가 숨어 있다 불현듯 나타나 기어이 마음을 헤집어 놓는 것들.

p88

p29

능을 완전히 나서기 전, 나는 잠시 뒤를 돌아보았다. 아무것도 두고 온 게 없는데 무언가 두고 온 것만 같았다.

p38

사진 속에서 새아버지는 저와 어머니의 손을 꼭 잡고 있습니다. 부드럽게 미소 지은 채 손을 맞잡은 세 사람을 보고 있으면 우리가 버티지 못하고 놓아버린 것들, 가중한 책임을 이기지 못해 도망쳐버린 것들은 다 지워지고, 그 자리에 꿈결같이 묘연한 한여름의 오후 만이 남습니다.

이편에서 왔다가 저편으로 홀연히 사라지는 것들.

어딘가 숨어 있다 불현듯 나타나 기어이 마음을 헤집어 놓는 것들.

p88

2명이 좋아해요

2주 전

2

2

0

0

Soonjin님의 다른 게시물

Soonjin

@kwonsoonjin

시간은 우리의 적이 되려는 의도가 전혀 없었다. 그러나 인간은 “시간이 부족하다"거나 "시간이 다 됐다" 같은 말을 하며 시간을 적으로 만들었다. 이런 말은 인간이 벗어날 수 없는 시간의 감옥에 갇혀 있음을 암시한다. 희망에 찬 사후 세계가 있음이 밝혀지기 전까지는 그렇다. 아인슈타인은 시간과 화해하는 방식을 발견했다. 그는 과거와 미래는 환영이며, 존재하는 것은 현재뿐이라고 말했다. 현재는 세상의 영적 전통과 진보된 과학이 융합하는 찬란한 순간이다. 깨달음을 얼은 성인이며 예언자적 시인이기도 한 어느 유명한 물리학자(에르빈 슈뢰딩거)는 다음과 같이 말했다.

"영원히 그리고 항상 지금, 하나의 똑같은 지금만이 있다. 현재는 끝이 없는 유일한 것이다."

〰️

빛의 관점에서 볼 때 시간은 존재하지 않는다. 우리의 관점에서, 빛의 속도에 의해 차단된 세상 속에서, 광자의 수명은 무한히 길다. 빛의 입자인 광자는 질량이 0이다.

한 입자(어떤 입자든)가 유한한 질량을 가지면, 빛의 속도에 결코 도달할 수 없다.

이제 우리는 이 장을 시작하면서 가졌던 불가능해 보이는 아이디어 중 하나인, 영원eternity은 우리 문 앞에 있다'를 증명했다. 시간이 흐르지 않는 빛은 지구 위에 생명을 주었고, 계속해서 이를 지탱해준다.

그러므로 진짜 질문은 반대되는 이 둘이, 즉 시간과 시간이 흐르지 않음이 어떻게 서로 관련이 있느냐다.

p98-111

"영원히 그리고 항상 지금, 하나의 똑같은 지금만이 있다. 현재는 끝이 없는 유일한 것이다."

〰️

빛의 관점에서 볼 때 시간은 존재하지 않는다. 우리의 관점에서, 빛의 속도에 의해 차단된 세상 속에서, 광자의 수명은 무한히 길다. 빛의 입자인 광자는 질량이 0이다.

한 입자(어떤 입자든)가 유한한 질량을 가지면, 빛의 속도에 결코 도달할 수 없다.

이제 우리는 이 장을 시작하면서 가졌던 불가능해 보이는 아이디어 중 하나인, 영원eternity은 우리 문 앞에 있다'를 증명했다. 시간이 흐르지 않는 빛은 지구 위에 생명을 주었고, 계속해서 이를 지탱해준다.

그러므로 진짜 질문은 반대되는 이 둘이, 즉 시간과 시간이 흐르지 않음이 어떻게 서로 관련이 있느냐다.

p98-111

당신이 우주다

읽고있어요

읽고있어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1일 전

0

0

0

0

Soonjin

@kwonsoonjin

일론머스크가 운영하는 기업들~

➰

전기차와 배터리, 우주개발, 로봇기술과 AI, 반도체 산업, 그리고 일론이 구상하는 슈퍼앱에 대한 내용을 잘 설명한 책

이 모든 걸 한사람이 관여하고 있다는 것이 놀랍다!

➰

전기차와 배터리, 우주개발, 로봇기술과 AI, 반도체 산업, 그리고 일론이 구상하는 슈퍼앱에 대한 내용을 잘 설명한 책

이 모든 걸 한사람이 관여하고 있다는 것이 놀랍다!

일론 머스크 디스럽션 X

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2일 전

0

0

0

0

Soonjin

@kwonsoonjin

'제발'은 공손한 부사가 아니다. 이 단어만큼 편집적이고 억압적인 단어도 없다. 자기를 낮추는 제스처를 통해 자기 뜻을 강요한다는 점에서 이 단어는 교활하기까지 하다.

피해자와 희생자의 얼굴은 그녀가 쓰고 있는 공교한 가면이 다. 그러나 크게 나무랄 일은 아니다. 피해를 보는 사람은, 적어도 가시적으로는 없다. 이 심리 게임에서 중요한 것은 오직 자기 자신을 설득하는 일이므로.

p76 합리화 혹은 속임수

피해자와 희생자의 얼굴은 그녀가 쓰고 있는 공교한 가면이 다. 그러나 크게 나무랄 일은 아니다. 피해를 보는 사람은, 적어도 가시적으로는 없다. 이 심리 게임에서 중요한 것은 오직 자기 자신을 설득하는 일이므로.

p76 합리화 혹은 속임수

만든 눈물 참은 눈물

읽고있어요

읽고있어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기