새벽빛

@saebyeokbit

+ 팔로우

한 여성 식물학자가 연구하는 식물들에 대한 이야기, 그리고 그녀가 20년간 겪어온 인생 이야기.

식물들은 그저 주어진 환경에 적응하기만 하는 수동적인 존재가 아니라 환경 조건을 직접 바꾸어가기도 하는 능동적인 존재였다. 주변 식물들과 의사소통(?)을 하며 해로운 병충해에 대응하기도 하고 아래로 아래로 흘러가는 물을 가두는 저수지 역할을 하기도 했다. 유전자가 같더라도 뚜렷한 개성을 가진 식물도 있었다. 인간과 식물이 겪는 시간의 속도가 달라서 눈치채기 힘들 뿐 우리들은 모두 다 닮았다. 하긴, 모든 생명체의 DNA는 배열만 다를 뿐 인자는 같다고 하니.

그래서일까. 봄에 싹을 틔우고 가을에 줄기를 굵게 만들어 가는 식물들을 보고 있자면 눈앞에 닥친 현실에만 전전긍긍하지 않고 좀더 먼 앞날을 내다보며 기다리는 힘이 길러진다.

젊은 과학도에서 인정받는 과학자가 되기까지 헤쳐온 무수한 역경들의 스토리도 성장 소설을 닮았다. 연구비를 따내지 않으면 실험실에서 쫓겨나고 실험장비들도 애물단지가 돼 버린다. 식물을 연구하며 16개국에서 수만 개의 표본을 채집하고 폐기하고 동위원소를 측정했다. 그 시간들을 처음부터 함께 해 온 동료 빌의 이야기도 좋았다. 같은 목표를 이루기 위해 서로 격려하고 배려하고 갈등이 생기면 조절하고 사생활을 인정해 주는 모습이 보기 좋았다.

어른들은 학생들에게 공부 잘해야 한다며 격려하는 말로 "공부 안 하면 고생한다. 공부를 잘해야 편하게 산다."는 말을 종종 한다. 옳은 격려는 아니라는 생각이 든다. 공부는 그냥 앞에 펼쳐질 힘든 날들을 견디는 인내심을 기르는 데 필요한 과정이라는 게 더 맞는 말 같다.

식물을 본다. 겨우내 잎이 다 졌다가도 봄에 새로이 틔우는 싹을 본다. 보이지 않는 저 흙 속에서는 움틀 준비를 하고 있는 싹들이 무수히 많다. 99.5퍼센트의 씨앗은 죽고 0.5퍼센트만이 빛을 본다고 한다. 빠르게 변하는 생활 속에서 지쳐 있다가도 한번씩 식물을 돌아보며 숨을 돌린다. 당장은 아니어도 무수한 시도를 하다 보면 언젠간 나도 하나쯤은 성공하겠지, 하는 생각을 하면서.

식물들은 그저 주어진 환경에 적응하기만 하는 수동적인 존재가 아니라 환경 조건을 직접 바꾸어가기도 하는 능동적인 존재였다. 주변 식물들과 의사소통(?)을 하며 해로운 병충해에 대응하기도 하고 아래로 아래로 흘러가는 물을 가두는 저수지 역할을 하기도 했다. 유전자가 같더라도 뚜렷한 개성을 가진 식물도 있었다. 인간과 식물이 겪는 시간의 속도가 달라서 눈치채기 힘들 뿐 우리들은 모두 다 닮았다. 하긴, 모든 생명체의 DNA는 배열만 다를 뿐 인자는 같다고 하니.

그래서일까. 봄에 싹을 틔우고 가을에 줄기를 굵게 만들어 가는 식물들을 보고 있자면 눈앞에 닥친 현실에만 전전긍긍하지 않고 좀더 먼 앞날을 내다보며 기다리는 힘이 길러진다.

젊은 과학도에서 인정받는 과학자가 되기까지 헤쳐온 무수한 역경들의 스토리도 성장 소설을 닮았다. 연구비를 따내지 않으면 실험실에서 쫓겨나고 실험장비들도 애물단지가 돼 버린다. 식물을 연구하며 16개국에서 수만 개의 표본을 채집하고 폐기하고 동위원소를 측정했다. 그 시간들을 처음부터 함께 해 온 동료 빌의 이야기도 좋았다. 같은 목표를 이루기 위해 서로 격려하고 배려하고 갈등이 생기면 조절하고 사생활을 인정해 주는 모습이 보기 좋았다.

어른들은 학생들에게 공부 잘해야 한다며 격려하는 말로 "공부 안 하면 고생한다. 공부를 잘해야 편하게 산다."는 말을 종종 한다. 옳은 격려는 아니라는 생각이 든다. 공부는 그냥 앞에 펼쳐질 힘든 날들을 견디는 인내심을 기르는 데 필요한 과정이라는 게 더 맞는 말 같다.

식물을 본다. 겨우내 잎이 다 졌다가도 봄에 새로이 틔우는 싹을 본다. 보이지 않는 저 흙 속에서는 움틀 준비를 하고 있는 싹들이 무수히 많다. 99.5퍼센트의 씨앗은 죽고 0.5퍼센트만이 빛을 본다고 한다. 빠르게 변하는 생활 속에서 지쳐 있다가도 한번씩 식물을 돌아보며 숨을 돌린다. 당장은 아니어도 무수한 시도를 하다 보면 언젠간 나도 하나쯤은 성공하겠지, 하는 생각을 하면서.

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

6개월 전

0

0

0

0

새벽빛님의 다른 게시물

새벽빛

@saebyeokbit

조선으로 온 카스테라

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1일 전

0

0

0

0

새벽빛

@saebyeokbit

부모님의 홍경래의 난에 연루되어 어머니는 사라졌고 아버지는 병상에 누웠다. 살기 위해 이모인 조 상궁의 도움을 받아 궁녀가 되려 했지만 자기 자신을 믿으며 적극적으로 살겠다고 마음먹는다.

📚 자신의 삶을 구속하는 안팎의 조건으로부터 벗어나는 일은 쉽지 않지요. 그래서 대다수는 운명으로 받아들이고 남들이 갔던 길을 따라갑니다. 지금 시작하는 일이 사소할지라도 먼 미래에 우리는 남들과 조금이라도 다른 길을 걷고 있을 겁니다. (작가의 말 중에서)

✒️ 인물들이 서로서로 도움을 주고받는 장면이 특히 좋았다. 다미는 원래 불행한 세상과 부모를 원망해서 벗어나고 싶어했지만, 그랬던 자신에 대해 죄책감을 갖게 되고 후에는 용서하고 포용하는 자세로 삶을 대한다. 새로운 삶을 살게 된 다미는 또 다른 이들과 도움을 주고받으며 공생한다.

반면, 계산적이고 이기적인 인물들은 결국 관계에 해악을 끼치고 사건을 파국에 이르게 한다.

📚 자신의 삶을 구속하는 안팎의 조건으로부터 벗어나는 일은 쉽지 않지요. 그래서 대다수는 운명으로 받아들이고 남들이 갔던 길을 따라갑니다. 지금 시작하는 일이 사소할지라도 먼 미래에 우리는 남들과 조금이라도 다른 길을 걷고 있을 겁니다. (작가의 말 중에서)

✒️ 인물들이 서로서로 도움을 주고받는 장면이 특히 좋았다. 다미는 원래 불행한 세상과 부모를 원망해서 벗어나고 싶어했지만, 그랬던 자신에 대해 죄책감을 갖게 되고 후에는 용서하고 포용하는 자세로 삶을 대한다. 새로운 삶을 살게 된 다미는 또 다른 이들과 도움을 주고받으며 공생한다.

반면, 계산적이고 이기적인 인물들은 결국 관계에 해악을 끼치고 사건을 파국에 이르게 한다.

조선으로 온 카스테라

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1일 전

0

0

0

0

새벽빛

@saebyeokbit

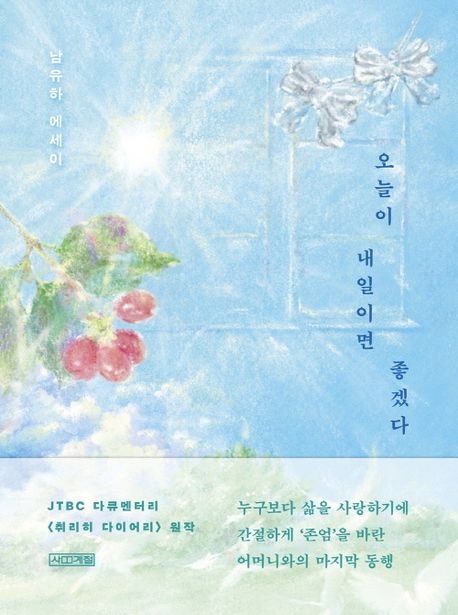

오늘이 내일이면 좋겠다

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기