글소리

@geulsori

+ 팔로우

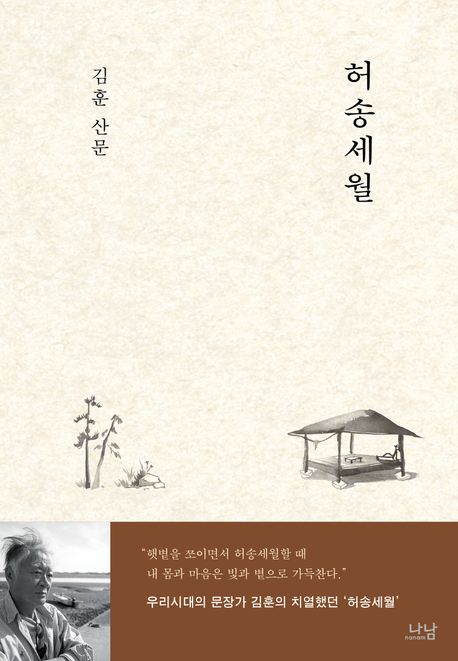

간명하고 날이 선 글에 매료된 적이 있다. 칼 위에서 굿판을 벌이는 듯 글들이 살아 움직이는 듯했다. 그런 그가 여든이 다 되어 쓴 산문은 어떤 글일까 궁금했다.

하필 제목부터 허송세월이라니… 분명 치열한 인생을 살아온 사람이라 여겼는데 반어법인가. 책을 읽으며 키득거리다 눈물을 짓다 심각해지기를 반복하며 깨달았다. 역시나 그는 치열하게 읽고 생각하고 쓰며 살고 있었다. 간만에 책을 읽으며 여러 차례 국어사전을 뒤적거렸다.(실제는 검색했다만)

종종 미래를 생각한다. 어떻게 살 것인가. 나 역시 그와 같이 살기를 바라마지 않으면서도 너무나 게으르다. 보이는 건 그저 보는 것에 그쳤고 읽는 것도 읽히는 데에서 그만뒀으며, 진득허니 쓰지 못하고 쓰다말기를 반복해왔다.

아직도 습관을 들이지 못하고 이토록 나태한 나를 돌아본다. 어쩌다 십수년째 회사원이나 아직도 회사일은 버겁기만 하고, 일한다는 핑계로 살림은 뒷전이고, 그렇다고 쉬는 날엔 티비와 스마트폰만 들여다보며 ‘허송세월’을 보내고 있다.

하필 제목부터 허송세월이라니… 분명 치열한 인생을 살아온 사람이라 여겼는데 반어법인가. 책을 읽으며 키득거리다 눈물을 짓다 심각해지기를 반복하며 깨달았다. 역시나 그는 치열하게 읽고 생각하고 쓰며 살고 있었다. 간만에 책을 읽으며 여러 차례 국어사전을 뒤적거렸다.(실제는 검색했다만)

종종 미래를 생각한다. 어떻게 살 것인가. 나 역시 그와 같이 살기를 바라마지 않으면서도 너무나 게으르다. 보이는 건 그저 보는 것에 그쳤고 읽는 것도 읽히는 데에서 그만뒀으며, 진득허니 쓰지 못하고 쓰다말기를 반복해왔다.

아직도 습관을 들이지 못하고 이토록 나태한 나를 돌아본다. 어쩌다 십수년째 회사원이나 아직도 회사일은 버겁기만 하고, 일한다는 핑계로 살림은 뒷전이고, 그렇다고 쉬는 날엔 티비와 스마트폰만 들여다보며 ‘허송세월’을 보내고 있다.

1명이 좋아해요

2개월 전

1

1

0

0

글소리님의 다른 게시물

글소리

@geulsori

뉴스란 무엇인가,

저널리즘은 또 무어란 말인가.

수십 년을 뉴스 앵커로 살아온 그이자 토론 진행자이자 라디오 시사 프로그램 DJ였던 손석희 님.

장면들을 읽으며 한 아젠다 세팅이 아닌 아젠다 키핑을 치열하게 고민하고 실천한 그와 그의 동료들이 떠올랐다. 뉴스가 결코 단발성 이벤트가 아니라 지속성을 지녀야 힘을 갖는다는 말이 귓전을 때린다.

너무도 쉽게 흥미거리로 전락한 지금의 뉴스가 매우 아쉽다. 그래도 여전히 희망을 잃지 않는다. 손석희 같은 신념과 철학을 가진 자는 또 어딘가에 있을 것이기에……

저널리즘은 또 무어란 말인가.

수십 년을 뉴스 앵커로 살아온 그이자 토론 진행자이자 라디오 시사 프로그램 DJ였던 손석희 님.

장면들을 읽으며 한 아젠다 세팅이 아닌 아젠다 키핑을 치열하게 고민하고 실천한 그와 그의 동료들이 떠올랐다. 뉴스가 결코 단발성 이벤트가 아니라 지속성을 지녀야 힘을 갖는다는 말이 귓전을 때린다.

너무도 쉽게 흥미거리로 전락한 지금의 뉴스가 매우 아쉽다. 그래도 여전히 희망을 잃지 않는다. 손석희 같은 신념과 철학을 가진 자는 또 어딘가에 있을 것이기에……

장면들

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

5일 전

1

1

0

0

글소리

@geulsori

미래를 알고 현재를 산다면

조금 덜 일희일비하고 조금 덜 화내고 싸우고 할 수 있을까

과거는 알고 있어 되짚고 곱씹으며 후회를 남기지만

미래는 알 수 없어서 감히 상상조차 할 수 없다.

그래서일까 과거도 말고 미래도 말고 현재를 살라고 하는 말들이 횡행한다. 현재를 사는 것밖에 그나마 인간이 통제할 수 있는 것이니. 미래를 그리라고 하나 보다 구체적으로 미래를 그려보는 연습이 필요하다.

늘 그림 대로 되지 않을 수-거의 않을 것이나 일기예보와 같이 단기예보와 장기예보를 해볼 필요는 있다. 알다시피 일기예보는 거의 맞지 않는다. 그토록 과학적인 방식으로 예보를 한다고 해도 당장 내일 날씨도 못 맞추는 것처럼 우리네 인생도 그러하다.

그럼에도 단기 미래와 장기 미래를 예견하며 오늘을 살아간다. 그게 오늘을 사는 힘이다.

조금 덜 일희일비하고 조금 덜 화내고 싸우고 할 수 있을까

과거는 알고 있어 되짚고 곱씹으며 후회를 남기지만

미래는 알 수 없어서 감히 상상조차 할 수 없다.

그래서일까 과거도 말고 미래도 말고 현재를 살라고 하는 말들이 횡행한다. 현재를 사는 것밖에 그나마 인간이 통제할 수 있는 것이니. 미래를 그리라고 하나 보다 구체적으로 미래를 그려보는 연습이 필요하다.

늘 그림 대로 되지 않을 수-거의 않을 것이나 일기예보와 같이 단기예보와 장기예보를 해볼 필요는 있다. 알다시피 일기예보는 거의 맞지 않는다. 그토록 과학적인 방식으로 예보를 한다고 해도 당장 내일 날씨도 못 맞추는 것처럼 우리네 인생도 그러하다.

그럼에도 단기 미래와 장기 미래를 예견하며 오늘을 살아간다. 그게 오늘을 사는 힘이다.

이토록 평범한 미래

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

2주 전

1

1

0

0

글소리

@geulsori

개인의 컨디션이 날씨니 지역에 상당한 영향을 받는 것처럼 한 국가도 지정학적 위치나 지리적 환경적 여건에 많은 영향을 받는다.

전쟁이 일어나는 분쟁지역, 경제적 부를 창출할 수 있는 여건, 역사적 사건 등이 지리와 상관관계가 매우 높다. 지리의 힘은 아시아, 유럽, 북극, 중동 등 대륙에 따라 미국, 중국 등 대국의 위상을 다루고 있다.

국가의 흥망성쇠 또한 컨디션은 지리가 좌지우지할 수 있다는 저자의 주장이 매우 흥미롭다. 역사적 사건과 결부된 지리적 요건 또한 재미있는 대목이다.

전쟁이 일어나는 분쟁지역, 경제적 부를 창출할 수 있는 여건, 역사적 사건 등이 지리와 상관관계가 매우 높다. 지리의 힘은 아시아, 유럽, 북극, 중동 등 대륙에 따라 미국, 중국 등 대국의 위상을 다루고 있다.

국가의 흥망성쇠 또한 컨디션은 지리가 좌지우지할 수 있다는 저자의 주장이 매우 흥미롭다. 역사적 사건과 결부된 지리적 요건 또한 재미있는 대목이다.

지리의 힘

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2주 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기