Minimins

@minimins

+ 팔로우

제목과 걸맞게도 아포칼립스 이야기다.

두께에 비해서는 읽는 시간은 조금 많이 걸렸다.

후반부로 갈수록 이야기에 탄력이 더해지는 느낌.

사람들이 말하듯 환경이나 기후와 재난 이야기라기 보다는, 식물을 통해 오히려 사람에 대해 생각하게 되는 책이지 않을까 라는 생각이 들었다.

나도 요새 차라리 지구가 망해버렸으면 좋겠다는 생각을 종종 한다. 인간이라는 동물에 대한 혐오감까지 들때가 있다.

그러나 삶은 이어져 갈 가치가 있고, 그 안에서도 따뜻한 온기가 남아있을지도 모른다는 희망을 주는 책이다.

자연적이지만 인위적인 온실처럼, 차갑지만 따뜻한 인간들이 모인 이 곳에서.

두께에 비해서는 읽는 시간은 조금 많이 걸렸다.

후반부로 갈수록 이야기에 탄력이 더해지는 느낌.

사람들이 말하듯 환경이나 기후와 재난 이야기라기 보다는, 식물을 통해 오히려 사람에 대해 생각하게 되는 책이지 않을까 라는 생각이 들었다.

나도 요새 차라리 지구가 망해버렸으면 좋겠다는 생각을 종종 한다. 인간이라는 동물에 대한 혐오감까지 들때가 있다.

그러나 삶은 이어져 갈 가치가 있고, 그 안에서도 따뜻한 온기가 남아있을지도 모른다는 희망을 주는 책이다.

자연적이지만 인위적인 온실처럼, 차갑지만 따뜻한 인간들이 모인 이 곳에서.

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

10개월 전

0

0

0

0

Minimins님의 다른 게시물

Minimins

@minimins

누군가가 죽여 마땅한 사람이 되려면 어떤 잘못을 저질러야 하는걸까?

이 책을 읽는 내내 그 마땅함을 찾아낼 순 없었다.

고작 이런걸로? 라는 느낌이 강했으나 또 한편으로는 이것보다 더 한 이유가 있음에도 죽지 않고 살아가는 사람들이 있고, 살아 마땅한 사람들도 아무런 이유 없이 죽임을 당하는것이 이 세상이라는 생각이 들면서, “살아있는 가치” 혹은, “살아남을 수 있는 가치”는 무엇인지 궁금해졌다. 사람을 죽이는 것이 썩은 사과 몇개를 골라내는것과 다름이 없다는 사람의 입장에서 보는 죽음

아무튼 별 생각 없이 읽고싶은 책 목록에 들어있다가, 도서관에서 발견하고 빌려온 책인데 마치 정유정작가의 7년의 밤을 처음 접했을 때의 느낌이었다. 처음 넘긴 책장 이후로 책을 덮을수가 없는 느낌. 엄청 긴박한 사건이 진행되는 것도 아닌데, 눈을 땔 수가 없다.

살인에서 긴박함이 없다는 것이 말이 안된다고 생각 할 수 있겠지만, 여기에서 등장하는 살인은 오늘 아침에 토스트기에 넣은 빵이 타서 쓰레기통에 버렸다. 라는 느낌일 정도로 담담하게 묘사되고 있달까..

중반부에 사건이 반전되는 듯 하면서 또 다른 국면으로 흘러가게 되고, 나는 살인자를 응원하고 있는건지 혹은 잡히길 바라고 있는건지 알수 없게 된다. 마지막장을 넘기는 순간 조차도..

+ 우리 나라라면 안잡힐수가 없을텐데.. 라고 생각하게 된달까. 참 안전한(?) 나라에서 산다는 생각……

이 책을 읽는 내내 그 마땅함을 찾아낼 순 없었다.

고작 이런걸로? 라는 느낌이 강했으나 또 한편으로는 이것보다 더 한 이유가 있음에도 죽지 않고 살아가는 사람들이 있고, 살아 마땅한 사람들도 아무런 이유 없이 죽임을 당하는것이 이 세상이라는 생각이 들면서, “살아있는 가치” 혹은, “살아남을 수 있는 가치”는 무엇인지 궁금해졌다. 사람을 죽이는 것이 썩은 사과 몇개를 골라내는것과 다름이 없다는 사람의 입장에서 보는 죽음

아무튼 별 생각 없이 읽고싶은 책 목록에 들어있다가, 도서관에서 발견하고 빌려온 책인데 마치 정유정작가의 7년의 밤을 처음 접했을 때의 느낌이었다. 처음 넘긴 책장 이후로 책을 덮을수가 없는 느낌. 엄청 긴박한 사건이 진행되는 것도 아닌데, 눈을 땔 수가 없다.

살인에서 긴박함이 없다는 것이 말이 안된다고 생각 할 수 있겠지만, 여기에서 등장하는 살인은 오늘 아침에 토스트기에 넣은 빵이 타서 쓰레기통에 버렸다. 라는 느낌일 정도로 담담하게 묘사되고 있달까..

중반부에 사건이 반전되는 듯 하면서 또 다른 국면으로 흘러가게 되고, 나는 살인자를 응원하고 있는건지 혹은 잡히길 바라고 있는건지 알수 없게 된다. 마지막장을 넘기는 순간 조차도..

+ 우리 나라라면 안잡힐수가 없을텐데.. 라고 생각하게 된달까. 참 안전한(?) 나라에서 산다는 생각……

죽여 마땅한 사람들

1명이 좋아해요

10개월 전

1

1

0

0

Minimins

@minimins

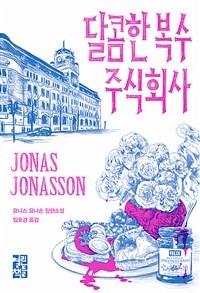

요나스 요나손의 매력은 인물들의 엉뚱한 행동으로 어디로 튈지 모르는 사건을 정신없이 따라가게 된다는 것이다

그러나 올레 음바티안의 장황한 말과 황당한 행동을 보고있자면, 흥미보다는 짜증이 치솟고 도무지 집중을 할수가 없달까… 한 권을 읽는데 일년이 걸렸다.. 도무지 다시 펼 용기가 나지 않던 소설…

그러나 올레 음바티안의 장황한 말과 황당한 행동을 보고있자면, 흥미보다는 짜증이 치솟고 도무지 집중을 할수가 없달까… 한 권을 읽는데 일년이 걸렸다.. 도무지 다시 펼 용기가 나지 않던 소설…

달콤한 복수 주식회사

1명이 좋아해요

2023년 10월 7일

1

1

0

0

Minimins

@minimins

초등학생때였던가 중학생이었던가

줄거리가 너무나 강렬하게 남아서 꼭 다시 읽고 싶었다

절판이라 알라딘 중고서점을 뒤지고 뒤져서

책값보다 비싼 배송비를 치뤄가며,

마치 내가 알라딘에 판 책인가 싶을 정도로

바랜 표지도 손 때 뭍은 정도도 내 기억과 너무나 동일한

이 책을 받아볼 수 있었다.

이 책의 사상은 민주주의 사회에서는 굉장히 위험하다

배우자도, 우리의 가족 구성원도, 직업도

자전거를 탈 수 있는 나이도, 옷 단추의 갯수도,

저녁식사에 올려질 음식마저도

정해주는 사회가 있다면 어떨까?

책의 주인공인 조나단은 그러한 공동사회에서 살고있다

개인의 감정과 개성이 존재하지 않는 사회

선택이라는 자유가 있는지도 모르고 살아가는 사회

그렇기에 범죄도, 선택에 대한 고민도, 고통도, 실패도 없는

어쩌면 우리가 유토피아라고 꿈꿨을지도 모를 그런 곳

거기에서 조나단은 사회에 의해 삭제된 기억과 과거를 잇는

기억의 수령자로 선택되며 변화를 느끼게 된다

이 책은 내가 유년시절 읽기도 했고

지금도 어린이 도서로 분류되어 중고책장에 박혀있으나

어른들이 읽었을 때 더욱 많은 것을 느끼게하는 책이 아닐까 싶다.

혹은, 하고 싶은게 없다는 청소년기도 좋겠다.

삶이 무료하고 우울한 사람에게도…

쉽게 접하기 어렵겠지만,

어떤 책장에서든 이 핑크색 책을 만나게 된다면

꼭 꺼내들어 읽어보길 권하고싶다.

줄거리가 너무나 강렬하게 남아서 꼭 다시 읽고 싶었다

절판이라 알라딘 중고서점을 뒤지고 뒤져서

책값보다 비싼 배송비를 치뤄가며,

마치 내가 알라딘에 판 책인가 싶을 정도로

바랜 표지도 손 때 뭍은 정도도 내 기억과 너무나 동일한

이 책을 받아볼 수 있었다.

이 책의 사상은 민주주의 사회에서는 굉장히 위험하다

배우자도, 우리의 가족 구성원도, 직업도

자전거를 탈 수 있는 나이도, 옷 단추의 갯수도,

저녁식사에 올려질 음식마저도

정해주는 사회가 있다면 어떨까?

책의 주인공인 조나단은 그러한 공동사회에서 살고있다

개인의 감정과 개성이 존재하지 않는 사회

선택이라는 자유가 있는지도 모르고 살아가는 사회

그렇기에 범죄도, 선택에 대한 고민도, 고통도, 실패도 없는

어쩌면 우리가 유토피아라고 꿈꿨을지도 모를 그런 곳

거기에서 조나단은 사회에 의해 삭제된 기억과 과거를 잇는

기억의 수령자로 선택되며 변화를 느끼게 된다

이 책은 내가 유년시절 읽기도 했고

지금도 어린이 도서로 분류되어 중고책장에 박혀있으나

어른들이 읽었을 때 더욱 많은 것을 느끼게하는 책이 아닐까 싶다.

혹은, 하고 싶은게 없다는 청소년기도 좋겠다.

삶이 무료하고 우울한 사람에게도…

쉽게 접하기 어렵겠지만,

어떤 책장에서든 이 핑크색 책을 만나게 된다면

꼭 꺼내들어 읽어보길 권하고싶다.

잃어버린 기억

👍

동기부여가 필요할 때

추천!

외 1명이 좋아해요

2022년 11월 8일

4

4

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기