이서문

@yiseomoon

+ 팔로우

욱의 질병과 마찬가지로 욱의 회복 또한 아무도 명확하게 설명해 주지 못했다. 건강을 되찾았을 때 욱에게는 앞으로 먹여 살려야 하는 자신의 육체 외에는 아무것도 남지 않았다. 아프지 않은 대다수의 사람들이 학업을 마치고 직장생활을 하며 경력을 쌓고 앞날을 위해 저축을 하고 생활을 구축하는 동안 욱은 모든 것을 바쳐 질병과 싸워야 했다. 그것은 목숨을 건 투쟁이었고 욱은 승리했다. 그러나 승리했다고해서 긴 절망과 고통의 기억이 한순간에 사라지는 것은 아니었다. 승리는 욱에게 외로움만을 남겨주었다.

가족이나 친구들은 긴 투병생활을 하는 동안 욱을 떠났다. 욱의 곁을 떠났다가 돌아온 사람들은, 그리고 심지어 욱의 곁을 계속 지킨 사람들도, 욱이 겪은 것과 완전히 같은 방식으로 욱의 투병과 회복을 경험할 수 없었으므로 욱을 이해하지 못했다. 인간은 자신의 신체를, 신체의 감각과 기능을 타인과 공유할 수 없다. 그 어떤 환희나 쾌락도 오로지 감각하는 사람 자신만의 것이며 고통과 괴로움도 마찬가지다. 자신의 육체가 경험하는 감각과 사고를 언어 혹은 다른 방식으로 타인에게 전달할 수는 있으니 인간은 오랫동안 그렇게 전달하고 소통하고 공유하려 애썼으나 그 어떤 표현의 방식도 결국은 불충분하다. 완전한 의사소통의 방식이란 존재하지 않는다. 인간은 태어난 순간부터 죽는 순간까지 자신의 신체 안에 고립되어 있기 때문이다.

가족이나 친구들은 긴 투병생활을 하는 동안 욱을 떠났다. 욱의 곁을 떠났다가 돌아온 사람들은, 그리고 심지어 욱의 곁을 계속 지킨 사람들도, 욱이 겪은 것과 완전히 같은 방식으로 욱의 투병과 회복을 경험할 수 없었으므로 욱을 이해하지 못했다. 인간은 자신의 신체를, 신체의 감각과 기능을 타인과 공유할 수 없다. 그 어떤 환희나 쾌락도 오로지 감각하는 사람 자신만의 것이며 고통과 괴로움도 마찬가지다. 자신의 육체가 경험하는 감각과 사고를 언어 혹은 다른 방식으로 타인에게 전달할 수는 있으니 인간은 오랫동안 그렇게 전달하고 소통하고 공유하려 애썼으나 그 어떤 표현의 방식도 결국은 불충분하다. 완전한 의사소통의 방식이란 존재하지 않는다. 인간은 태어난 순간부터 죽는 순간까지 자신의 신체 안에 고립되어 있기 때문이다.

1명이 좋아해요

2024년 2월 22일

1

1

0

0

이서문님의 다른 게시물

이서문

@yiseomoon

그는 말한다. "이렇다 저렇다 말하기 전에 먼저 마셔보라구. 우리들이 하려는 일이 무언지 위스키를 마셔보면 알 수 있으니까."

분명 라프로익에는 라프로익만의 맛이 있었다. 10년 된 위스키에는 그것만이 가지는 완고한 맛이 있었고, 15년 된 위스키에는 15년 동안 숙성된 완고한 맛이 있었다. 모두 다 나름대로 개성이 있고, 사람들의 입맛에 맞추려는 경박한 알랑거림 따윈 느껴지지 않는다. 문장으로 치자면, 어니스트 헤밍웨이의 초기작에서 볼 수 있는, 예리하고 절제된 문체와도 같다. 화려한 문체도 아니고 어려운 단어를 사용하지도 않지만, 진실의 한 측면을 제대로 포착하고 있다. 누구의 흉내도 내지 않는다. 술을 만든 사람의 얼굴이 또렷이 드러난다. 음악으로 말하면, 조니 그리핀이 참여한 셀로니어스 몽크의 4중주. 15년 된 위스키는 존 콜트레인이 참여한 셀로니어스 몽크의 4중주에 가까울지도 모르겠다. 둘 다 놓치기 아까울 정도로 훌륭하다. 그때그때의 기분에 따라 기호가 달라질 따름이다.

"어느 한쪽이 좋다고 할 수는 없겠는데. 둘 다 맛이 훌륭해. 저마다의 성격이 palpable한걸(또렷이 느껴지는걸)" 하고 나는 솔직히 말했다.

그러자 이안이 처음으로 싱긋 웃었다. 그러고는 고개를 끄덕였다. "그렇지, 머리로만 이러니저러니 생각해선 안 되는 거야. 이런저런 설명은 필요없어. 가격도 상관없어. 대부분의 사람들은 싱글 몰트는 햇수가 오래될수록 맛있다고 생각하지. 하지만 그렇지 않아. 시간이 지나면서 얻는 게 있으면 잃는 것도 있게 마련이거든. 증류를 해서 더해지는 것이 있는가 하면 덜해지는 것도 있어. 그건 다만 개성의 차이에 지나지 않아."

이야기는 거기서 끝난다. 그것은 어떤 의미에서는 철학이고, 어떤 의미에서는 신탁이라 할 수 있다.

분명 라프로익에는 라프로익만의 맛이 있었다. 10년 된 위스키에는 그것만이 가지는 완고한 맛이 있었고, 15년 된 위스키에는 15년 동안 숙성된 완고한 맛이 있었다. 모두 다 나름대로 개성이 있고, 사람들의 입맛에 맞추려는 경박한 알랑거림 따윈 느껴지지 않는다. 문장으로 치자면, 어니스트 헤밍웨이의 초기작에서 볼 수 있는, 예리하고 절제된 문체와도 같다. 화려한 문체도 아니고 어려운 단어를 사용하지도 않지만, 진실의 한 측면을 제대로 포착하고 있다. 누구의 흉내도 내지 않는다. 술을 만든 사람의 얼굴이 또렷이 드러난다. 음악으로 말하면, 조니 그리핀이 참여한 셀로니어스 몽크의 4중주. 15년 된 위스키는 존 콜트레인이 참여한 셀로니어스 몽크의 4중주에 가까울지도 모르겠다. 둘 다 놓치기 아까울 정도로 훌륭하다. 그때그때의 기분에 따라 기호가 달라질 따름이다.

"어느 한쪽이 좋다고 할 수는 없겠는데. 둘 다 맛이 훌륭해. 저마다의 성격이 palpable한걸(또렷이 느껴지는걸)" 하고 나는 솔직히 말했다.

그러자 이안이 처음으로 싱긋 웃었다. 그러고는 고개를 끄덕였다. "그렇지, 머리로만 이러니저러니 생각해선 안 되는 거야. 이런저런 설명은 필요없어. 가격도 상관없어. 대부분의 사람들은 싱글 몰트는 햇수가 오래될수록 맛있다고 생각하지. 하지만 그렇지 않아. 시간이 지나면서 얻는 게 있으면 잃는 것도 있게 마련이거든. 증류를 해서 더해지는 것이 있는가 하면 덜해지는 것도 있어. 그건 다만 개성의 차이에 지나지 않아."

이야기는 거기서 끝난다. 그것은 어떤 의미에서는 철학이고, 어떤 의미에서는 신탁이라 할 수 있다.

만약 우리의 언어가 위스키라고 한다면

1명이 좋아해요

1주 전

1

1

0

0

이서문

@yiseomoon

만약 우리의 언어가 위스키라고 한다면

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

1주 전

1

1

0

0

이서문

@yiseomoon

'노력과 결과'의 관계는 주사위 굴리기와 같다. 죽도록 노력하면 한 번 굴릴 기회가 주어지는 다면체 주사위. 100만큼 노력해도 1이 나올 수 있는 것이다.

"그래도 저는 끝까지 노력해볼 거예요, 선생님. 노력은 주사위 굴리기 같은 거라, 뭐가 나올지 알 수는 없지만...잘못하면 선생님처럼 될 수도 있겠지만, 한 가지는 확실해요. 굴려보지 않으면 아무것도 안 나온다는 거."

"그래도 저는 끝까지 노력해볼 거예요, 선생님. 노력은 주사위 굴리기 같은 거라, 뭐가 나올지 알 수는 없지만...잘못하면 선생님처럼 될 수도 있겠지만, 한 가지는 확실해요. 굴려보지 않으면 아무것도 안 나온다는 거."

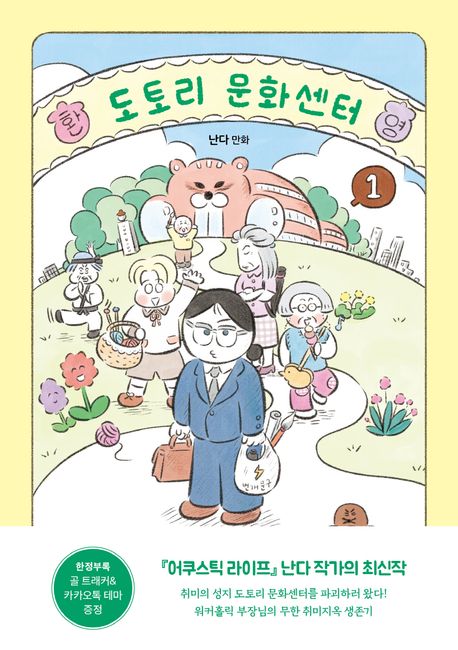

도토리 문화센터 1

1명이 좋아해요

1개월 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기