김성호

@goldstarsky

+ 팔로우

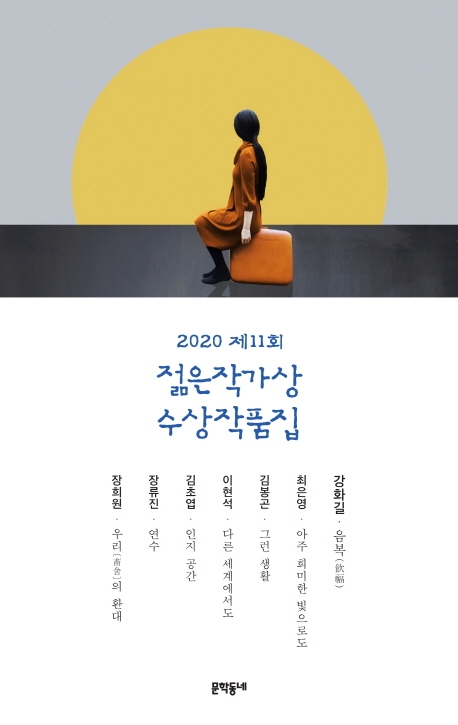

젠더와 소수자를 빼고 나면 뭐가 남는가. 근본적 추구는 사라지고 얕은 사회적 소재만 넘실댄다.

2명이 좋아해요

2024년 1월 14일

2

2

1

1

김성호님의 다른 게시물

김성호

@goldstarsky

30년쯤 전 일본 만화잡지에서 활발하게 활동하던 작가 아즈마 히데오가 증발한다. 밀어닥치던 마감도, 어시스턴트이자 아내인 가족까지 내버려둔채 종적을 감춰버린 것. 일상생활이 어려울 만큼 술에 의존하고 있었단 증언은 그의 삶이 안에서부터 서서히 붕괴되고 있었음을 짐작케 한다. 로리콘인가 모에붐인가에 휩싸여 원치 않는 장르에서 명성을 얻은 것도 영향이 있었을까. 알 수 없는 일이다.

<실종일기>는 1992년 행방불명되었다가 수년 만에 돌아온 아즈마가 그간 있었던 일을 만화로 그린 작품이다. 쓰레기를 뒤져 먹고 살던 노숙생활부터 막노동과 가스배관 작업을 하며 겪은 일, 정신병원 입원까지의 이야기가 특유의 유머와 함께 절제된 컷구분 속에서 담담하게 옮겨졌다. 정말 처절한 이야기는 너무 처절하여 담을 수 없었다는 고백에 마음이 쓰이는 가운데, 어째서 아즈마가 만화 본고장 일본에서 일류라 불렸는지 고개를 끄덕이게 된다.

<실종일기>는 1992년 행방불명되었다가 수년 만에 돌아온 아즈마가 그간 있었던 일을 만화로 그린 작품이다. 쓰레기를 뒤져 먹고 살던 노숙생활부터 막노동과 가스배관 작업을 하며 겪은 일, 정신병원 입원까지의 이야기가 특유의 유머와 함께 절제된 컷구분 속에서 담담하게 옮겨졌다. 정말 처절한 이야기는 너무 처절하여 담을 수 없었다는 고백에 마음이 쓰이는 가운데, 어째서 아즈마가 만화 본고장 일본에서 일류라 불렸는지 고개를 끄덕이게 된다.

실종일기

3명이 좋아해요

4개월 전

3

3

0

0

김성호

@goldstarsky

주인공은 어둠을 무서워하는 아이다. 불을 끄면 어둠 가운데 어떤 존재가 숨어 있을지 모른다는 두려움에 히스테릭한 반응까지 보이기 일쑤다. 어떤 존재가 몸을 숨기고 있다가 저를 덮칠 것만 같아 귀를 쫑긋 세우고 있자면, 자연히 작은 소리까지 예민하게 들려오곤 한다. 그런 소리가 들릴라치면 두려움은 더욱 선명한 공포가 된다. 엄마는 제 두려움을 몰라주고 그저 불 끄고 자라고만 하니, 아이 홀로 키가 닿는 대로 불을 켜고 다니기 일쑤인 것이다.

어둠 속 존재와 함께 세상을 날아다니며 빛이 없는 공간의 매력을 발견하는 작업이 이 동화의 중점적인 이야기가 된다. 경험을 한 아이는 그 전과는 완전히 달라진 존재가 된다. 성장하고 배움을 얻는 것이다. 작은 두려움일지라도 그를 마주하고 극복하는 경험을 통해 용기가 무엇인지를 알게 한다. 또한 인간이 아닌 형태의 존재와 우정을 나누는 모습을 통해 편견을 극복하고 성장하는 드라마를 표현한다.

어둠 속 존재와 함께 세상을 날아다니며 빛이 없는 공간의 매력을 발견하는 작업이 이 동화의 중점적인 이야기가 된다. 경험을 한 아이는 그 전과는 완전히 달라진 존재가 된다. 성장하고 배움을 얻는 것이다. 작은 두려움일지라도 그를 마주하고 극복하는 경험을 통해 용기가 무엇인지를 알게 한다. 또한 인간이 아닌 형태의 존재와 우정을 나누는 모습을 통해 편견을 극복하고 성장하는 드라마를 표현한다.

불 끄지 마

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

4개월 전

0

0

0

0

김성호

@goldstarsky

세계적 기업 아마존을 중심으로 전 세계 온라인 쇼핑판도가 빠르게 변화하고 있음을 짚어내는 책이다. 인공지능, 빅데이터, 가상현실 등 미래의 주인공이 되리라고 고개를 치켜드는 기술과 그에 발맞춰 변화하고 있는 쇼핑생태계의 현재를 보여주고 미래를 모색한다. 특히 아무리 대단한 혁신이 이뤄진다 해도 플랫폼에 올라탄 구멍가게 신세를 벗기 어려운 대다수 리테일, 즉 군소 유통업자들의 설 자리가 급변하고 있음을 지적한다.

아마존이 입점 리테일러들의 편의를 봐주지 않는단 사실은 그들의 독점적 지위가 강해질수록 리테일러들이 받는 압박 또한 커져온 지난 시간이 증명한다. 책이 적고 있는 구체적 사례는 소비자가 그저 눈앞의 편의만을 좇는 게 스스로의 목을 조르는 일이 아닌가를 의심케 한다. 이쯤이면 저자가 책에 '온라인 쇼핑의 종말'이란 제목을 붙인 이유가 무엇인지를 알 것도 같다.

아마존이 입점 리테일러들의 편의를 봐주지 않는단 사실은 그들의 독점적 지위가 강해질수록 리테일러들이 받는 압박 또한 커져온 지난 시간이 증명한다. 책이 적고 있는 구체적 사례는 소비자가 그저 눈앞의 편의만을 좇는 게 스스로의 목을 조르는 일이 아닌가를 의심케 한다. 이쯤이면 저자가 책에 '온라인 쇼핑의 종말'이란 제목을 붙인 이유가 무엇인지를 알 것도 같다.

온라인 쇼핑의 종말

1명이 좋아해요

4개월 전

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기

김성호

@lwonyp 전적으로 동의합니다. 그러나 한편으로는 그 이상을 보여주는 걸출한 소설가를 기다리게 되네요.

2024년 1월 25일