오브

@obeu1tyc

+ 팔로우

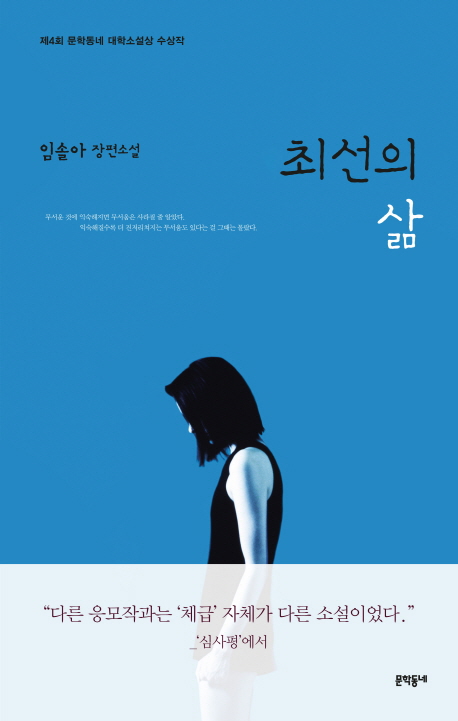

일부러 그러는 건 아닌데, 평소에 최신 한국소설은 잘 안 읽는다. 이 책은 소개가 흥미로워서 오랜만에 읽어보았다. 가출하고, 방황하고, 서로 사랑하기도 하고 증오하기도 하는 세 명의 여중생이 나온다. 명확하게 말해주지는 않지만 결국은 ‘생명력’에 대한 이야기라는 생각이 든다. 주인공 강이의 상황을 은유하는 여러 소재가 등장하지만 그중에서 제일 인상깊은 건 화단의 꽃과 투어(鬪魚)에 관한 내용이다. 화단의 꽃이 병들면 ‘병신’이지만, 모두 다 병들어버리면 병신이 아니게 된다. 투어는 죽도록 싸우지 않으면 지느러미가 병들어서 병신이 되고 만다.

강이도 마찬가지다. 집이 못 견디게 싫은 건 아니지만 어딘가 먼 곳으로 떠나지 않으면 안 된다. 이길 수도 없지만 소영에게 달려들지 않으면 안 된다. 어차피 병신이라면 ‘최악의 병신’이 되지 않으면 안 된다.

🔖멀리 나가다보면 원하지 않던 곳에 다다르더라도 더 멀리 나아가야한 하는, 그런 일을 어떻게 설명해야 할까. 먼 곳에서 더 먼 곳으로 갈수록, 돌아갈 집이 있다는 것이 더 비참한 느낌이라는 걸, 따뜻한 이불이 포근하고 좋아서 무서워지는 순간이 있다는 걸, 어떻게 설명해야 할까.

🔖강이에게 수족관은 다신 없을 것이다. 강이의 끝은 수족관이 아니었다. 죽음 직전에나 잠시 퍼드덕거리는 광어들과는 달랐다. 강이는 나아갔다. 이 폐수는 강물로 이어질 것이다. 세상의 끝에서 다시 시작할 것이다. 죽음이든, 아니든.

🔖떠나거나 버려지거나 망가뜨리거나 망가지거나. 더 나아지기 위해서 우리는 기꺼이 더 나빠졌다. 이게 우리의 최선이었다.

최선의 삶, 삶은 방황을 통해서 딱히 나아지지도 않고 문제가 해결되지도 않는다. 그래도 모든 사람은 각자 최선을 다해 자기 삶 속에서 몸부림치고 있는 것이다. 그게 삶이고 생명이니까. 병신이 되었다가, 최악의 병신이 되었다가, 모두가 병신이라 아무도 병신이 아닌 상태가 되었다가 하면서. 어두운 이야기지만 작가는 마냥 무겁지도 가볍지도 않게 담담이 적어 내려간다. 그러나 죽어가던 투어 ‘강이’가 펄떡거리며 강으로 흘러가는 장면에서는 나름대로 벅찬 감동이 느껴졌다. 이 소설이 말하려고 했던 생명력, 그 속의 작은 아름다움 같은 것이다.

그동안 읽은 소설 중에서는 김사과의 <미나>와 무라카미 류의 <코인로커 베이비스>가 생각났다. 현대 사회에서 억눌린 생명력을 폭력으로 분출하는 십대들의 이야기지만 대전, 서울, 도쿄라는 배경에 따라 이야기의 스타일은 확연히 갈린다는 점이 재미있다. 생각난 김에 그 두 권도 조만간 다시 읽어보는 걸로.

강이도 마찬가지다. 집이 못 견디게 싫은 건 아니지만 어딘가 먼 곳으로 떠나지 않으면 안 된다. 이길 수도 없지만 소영에게 달려들지 않으면 안 된다. 어차피 병신이라면 ‘최악의 병신’이 되지 않으면 안 된다.

🔖멀리 나가다보면 원하지 않던 곳에 다다르더라도 더 멀리 나아가야한 하는, 그런 일을 어떻게 설명해야 할까. 먼 곳에서 더 먼 곳으로 갈수록, 돌아갈 집이 있다는 것이 더 비참한 느낌이라는 걸, 따뜻한 이불이 포근하고 좋아서 무서워지는 순간이 있다는 걸, 어떻게 설명해야 할까.

🔖강이에게 수족관은 다신 없을 것이다. 강이의 끝은 수족관이 아니었다. 죽음 직전에나 잠시 퍼드덕거리는 광어들과는 달랐다. 강이는 나아갔다. 이 폐수는 강물로 이어질 것이다. 세상의 끝에서 다시 시작할 것이다. 죽음이든, 아니든.

🔖떠나거나 버려지거나 망가뜨리거나 망가지거나. 더 나아지기 위해서 우리는 기꺼이 더 나빠졌다. 이게 우리의 최선이었다.

최선의 삶, 삶은 방황을 통해서 딱히 나아지지도 않고 문제가 해결되지도 않는다. 그래도 모든 사람은 각자 최선을 다해 자기 삶 속에서 몸부림치고 있는 것이다. 그게 삶이고 생명이니까. 병신이 되었다가, 최악의 병신이 되었다가, 모두가 병신이라 아무도 병신이 아닌 상태가 되었다가 하면서. 어두운 이야기지만 작가는 마냥 무겁지도 가볍지도 않게 담담이 적어 내려간다. 그러나 죽어가던 투어 ‘강이’가 펄떡거리며 강으로 흘러가는 장면에서는 나름대로 벅찬 감동이 느껴졌다. 이 소설이 말하려고 했던 생명력, 그 속의 작은 아름다움 같은 것이다.

그동안 읽은 소설 중에서는 김사과의 <미나>와 무라카미 류의 <코인로커 베이비스>가 생각났다. 현대 사회에서 억눌린 생명력을 폭력으로 분출하는 십대들의 이야기지만 대전, 서울, 도쿄라는 배경에 따라 이야기의 스타일은 확연히 갈린다는 점이 재미있다. 생각난 김에 그 두 권도 조만간 다시 읽어보는 걸로.

외 1명이 좋아해요

2022년 5월 7일

4

4

0

0

오브님의 다른 게시물

오브

@obeu1tyc

🔖세상에 대한 경험적인 지식이 쌓일수록, 세상은 모순이나 긴장이나 혼란으로 점철되어 있다는 인식에 이르게 된다. 완벽하게 흠결이 없는 혁명가, 오직 탐욕으로만 이루어진 자본가, 오직 순박함으로만 이루어진 농민 같은 것은 존재하지 않는다. 오히려 현실은, 도덕적이고 싶었지만 결국 그러지 못했던 혁명가, 너무 게을러서 탐욕스러워지는 데 실패한 자본가, 섣불리 귀농했다가 야반도주하는 사람들로 가득 차 있다.

🔖퀜틴 스키너(Quentin Skinner)가 말했듯이, 평가어는 해당 사회의 의식을 반영한다. 그렇기에, 어떤 단어에 단순히 변화를 준다고 해서, 해당 사회가 곧 바뀌는 것은 아니다.

이 책에서의 '공부'는 지식을 습득하는 공부보다는 연구하는 단계의 공부를 의미하는 측면이 강하다. 그래서 대학 연구생이나 학자들이 읽으면 더 공감할 수 있으리라는 생각이 든다. 그러나 그렇지 않더라도 가볍게 잘 읽히고, 생각하던 것을 시원하게 짚어주는 좋은 표현들이 많았다. 다만 몇몇 글은 신문에서 읽으면 어떨지 모르겠으나 개그 욕심이 과했다. 담백하게 쓰인 글들이 더 좋은 것 같다.

🔖퀜틴 스키너(Quentin Skinner)가 말했듯이, 평가어는 해당 사회의 의식을 반영한다. 그렇기에, 어떤 단어에 단순히 변화를 준다고 해서, 해당 사회가 곧 바뀌는 것은 아니다.

이 책에서의 '공부'는 지식을 습득하는 공부보다는 연구하는 단계의 공부를 의미하는 측면이 강하다. 그래서 대학 연구생이나 학자들이 읽으면 더 공감할 수 있으리라는 생각이 든다. 그러나 그렇지 않더라도 가볍게 잘 읽히고, 생각하던 것을 시원하게 짚어주는 좋은 표현들이 많았다. 다만 몇몇 글은 신문에서 읽으면 어떨지 모르겠으나 개그 욕심이 과했다. 담백하게 쓰인 글들이 더 좋은 것 같다.

공부란 무엇인가

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2022년 4월 28일

0

0

0

0

오브

@obeu1tyc

'결정적 순간' 위주로 편성한 단편 역사 소설집. 세상을 뒤집어놓은 사건 이상으로, 그 문턱에서 실패한 사건은 예술적인 가치가 있지 않나 하는 생각이 든다.

그리고 저자의 의도와는 다를지도 모르겠지만 한편으로는 유한한 인간이 땅과 바다, 한 사회를 소유하려 든다는 것, 그러니까 영웅이 되고 싶어한다는 것 자체가 어리석은 생각은 아닐까 싶기도 하고. 제일 좋았던 건 키케로의 마지막 연설. 키케로가 정치가에서 학자로, 공화국의 마지막 대변자로, 명예로운 패배자로 거듭나는 이야기를 절절하게 잘 썼다.

그리고 저자의 의도와는 다를지도 모르겠지만 한편으로는 유한한 인간이 땅과 바다, 한 사회를 소유하려 든다는 것, 그러니까 영웅이 되고 싶어한다는 것 자체가 어리석은 생각은 아닐까 싶기도 하고. 제일 좋았던 건 키케로의 마지막 연설. 키케로가 정치가에서 학자로, 공화국의 마지막 대변자로, 명예로운 패배자로 거듭나는 이야기를 절절하게 잘 썼다.

광기와 우연의 역사

1명이 좋아해요

2022년 1월 11일

1

1

0

0

오브

@obeu1tyc

요새 중국사에 관심이 생겨서 읽어본 책. 사마천의 <사기> 이야기다.

우선 사마천의 <사기>가 왜 시대를 초월하는 명저인지 새로 알게 된 내용이 많다. 예를 들어 사마천은 무조건 칭송조였던 다른 사서들과 달리 한고조 유방의 인간적인 결함까지 다뤘다. 그런데 그 내용을 <고조 본기>에 그대로 썼다가는 잡혀갈 테니까 책의 여러 부분에 분산시켜 독자가 유기적으로 연결하며 읽을 수 있게 했다는 것이다. 항우의 본기를 유방보다 앞에 배치하고 여후의 본기를 따로 만들어 사실상의 군주 대접을 한 것도 당시에는 파격적이었다. 뿐만 아니라 주류에서 비껴난 장사꾼, 자객, 유협 같은 인물들까지 생생하게 기록한 것이 특징이다. 오늘날 동아시아 '밈' 의 상당 부분은 사마천에게 빚을 지고 있음을 느꼈다.

그렇지만 페이지를 넘길수록 이 책 자체에 대해서는 아쉬운 점이 많았다. 쉽고 재미있는 문체이긴 한데 책의 구성이 난잡하다. 그리고 개인적으로 진짜 고리타분하다고 생각하는 게, 고대의 인간관계를 현대 기업 경영이며 처세술에 대입해서 갑자기 책을 자기계발서로 만드는 거다. <사기>에서 <골계 열전>이면 웃겨야 하는데 웃다가도 이런 서술 때문에 싸해졌다. 실제 역사 내용이 워낙 재미있어서 재미있게 읽었지만 아무래도 아쉬웠다. (전문 연구자가 쓴 책이라 기대했기 때문에 더더욱.) <사기>는 언젠가 꼭 원전으로 봐야겠다는 생각이 든다.

우선 사마천의 <사기>가 왜 시대를 초월하는 명저인지 새로 알게 된 내용이 많다. 예를 들어 사마천은 무조건 칭송조였던 다른 사서들과 달리 한고조 유방의 인간적인 결함까지 다뤘다. 그런데 그 내용을 <고조 본기>에 그대로 썼다가는 잡혀갈 테니까 책의 여러 부분에 분산시켜 독자가 유기적으로 연결하며 읽을 수 있게 했다는 것이다. 항우의 본기를 유방보다 앞에 배치하고 여후의 본기를 따로 만들어 사실상의 군주 대접을 한 것도 당시에는 파격적이었다. 뿐만 아니라 주류에서 비껴난 장사꾼, 자객, 유협 같은 인물들까지 생생하게 기록한 것이 특징이다. 오늘날 동아시아 '밈' 의 상당 부분은 사마천에게 빚을 지고 있음을 느꼈다.

그렇지만 페이지를 넘길수록 이 책 자체에 대해서는 아쉬운 점이 많았다. 쉽고 재미있는 문체이긴 한데 책의 구성이 난잡하다. 그리고 개인적으로 진짜 고리타분하다고 생각하는 게, 고대의 인간관계를 현대 기업 경영이며 처세술에 대입해서 갑자기 책을 자기계발서로 만드는 거다. <사기>에서 <골계 열전>이면 웃겨야 하는데 웃다가도 이런 서술 때문에 싸해졌다. 실제 역사 내용이 워낙 재미있어서 재미있게 읽었지만 아무래도 아쉬웠다. (전문 연구자가 쓴 책이라 기대했기 때문에 더더욱.) <사기>는 언젠가 꼭 원전으로 봐야겠다는 생각이 든다.

난세에 답하다

3명이 좋아해요

2021년 5월 27일

3

3

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기