awaker

@awaker

+ 팔로우

하지만 상관없다. 언제나 내 머릿속에서는 ‘그럴 수도 있지’ 하는 말이 떠오르는 데 그리 오래 걸리지 않는다. 나는 단조로움을 원한다.

1명이 좋아해요

2022년 3월 31일

1

1

0

0

awaker님의 다른 게시물

awaker

@awaker

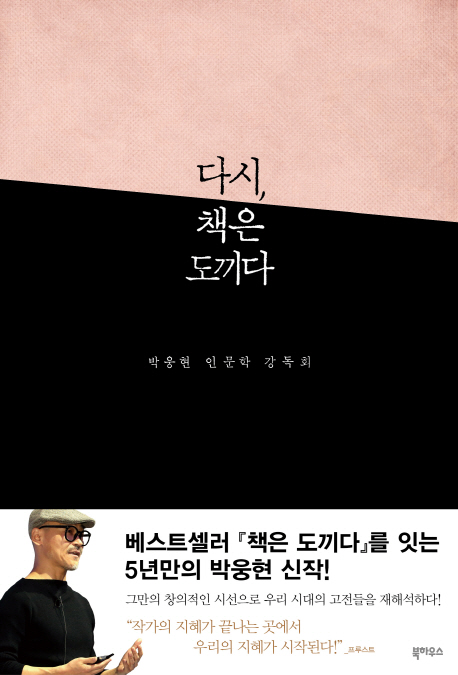

“읽었으면 느끼고, 느꼈으면 행하라!”

전작에 이어 어떻게 책을 읽어야 하는지 알려준다.

천천히 느끼고 자신만의 해석으로 이해한 후 삶에서 행하라.

아무리 어려운 고전도 내 스타일로 해석해보고 싶은 용기를 준 책. 추천하는 책마다 읽고 싶게끔 만드는 책. 나만의 문장을 건져올리고 싶다는 생각을 하게 만든 책.

전작에 이어 어떻게 책을 읽어야 하는지 알려준다.

천천히 느끼고 자신만의 해석으로 이해한 후 삶에서 행하라.

아무리 어려운 고전도 내 스타일로 해석해보고 싶은 용기를 준 책. 추천하는 책마다 읽고 싶게끔 만드는 책. 나만의 문장을 건져올리고 싶다는 생각을 하게 만든 책.

다시, 책은 도끼다

2명이 좋아해요

2020년 3월 20일

2

2

0

0

awaker

@awaker

“살.아.야.겠.다.” 요즘처럼 코로나 바이러스로 하루하루 불안에 떠는 시기에 제목 자체만으로도 가슴에 꽂히는 말이었다. 이번 코로나19 이전에 유행하던 메르스에 관한 이야기라...

픽션인지 논픽션인지 분간이 되지 않을 정도로 피해자 개인들의 서사가 생생해서 실제 사례들이 궁금해졌다. 검색하면 금방 알 수 있는 피해자들의 고통과 정당한 보상을 받기 위한 몸부림들.. 우린 그저 우리의 일이 아니므로 무관심했던 것뿐이었다. 그런 우리에게 작가는 말한다.

“삶과 죽음을 재수나 운에 맡겨선 안 된다. 그 전염병에 안 걸렸기 때문에, 그 배를 타지 않았기 때문에, 내가 아직 살아 있다는 ‘행운’은 얼마나 허약하고 어리석은가. 게다가 도탄에 빠진 사람을 구하지 않고 오히려 배제하려 든다면, 그것은 공동체가 아니다.”

우리가 비겁한 다행에 안주하면 결국 언젠가 우리도 외롭게 불행을 만나게 된다니...머리를 한 대 맞은 기분이었다. 그래서인지 각각의 주인공들에게 감정이입하며 나라면 어떠했을지 무섭지만 상상해보며 읽는 내내 마음이 납덩이처럼 무거워졌다. 특히 나와 비슷한 또래의 아이 엄마인 영아의 서사는 결국 비극적인 결말로 이어져 마음 아팠다.

소설이 끝나도 전염병이 끝나도 삶은 계속된다.

그리고 전염병은 반복되어 언젠가 우리에게도 찾아올 수 있다.

우리가 할 수 있는 일은 단지 피해자들을 배척하지 않고 관심을 가지고 끌어안는 것 밖에는...

픽션인지 논픽션인지 분간이 되지 않을 정도로 피해자 개인들의 서사가 생생해서 실제 사례들이 궁금해졌다. 검색하면 금방 알 수 있는 피해자들의 고통과 정당한 보상을 받기 위한 몸부림들.. 우린 그저 우리의 일이 아니므로 무관심했던 것뿐이었다. 그런 우리에게 작가는 말한다.

“삶과 죽음을 재수나 운에 맡겨선 안 된다. 그 전염병에 안 걸렸기 때문에, 그 배를 타지 않았기 때문에, 내가 아직 살아 있다는 ‘행운’은 얼마나 허약하고 어리석은가. 게다가 도탄에 빠진 사람을 구하지 않고 오히려 배제하려 든다면, 그것은 공동체가 아니다.”

우리가 비겁한 다행에 안주하면 결국 언젠가 우리도 외롭게 불행을 만나게 된다니...머리를 한 대 맞은 기분이었다. 그래서인지 각각의 주인공들에게 감정이입하며 나라면 어떠했을지 무섭지만 상상해보며 읽는 내내 마음이 납덩이처럼 무거워졌다. 특히 나와 비슷한 또래의 아이 엄마인 영아의 서사는 결국 비극적인 결말로 이어져 마음 아팠다.

소설이 끝나도 전염병이 끝나도 삶은 계속된다.

그리고 전염병은 반복되어 언젠가 우리에게도 찾아올 수 있다.

우리가 할 수 있는 일은 단지 피해자들을 배척하지 않고 관심을 가지고 끌어안는 것 밖에는...

살아야겠다

1명이 좋아해요

2020년 3월 20일

1

1

0

0

awaker

@awaker

사주팔자는 단순한 미신이나 신비가 아니라,

우주의 진리 속에서 삶의 방향을 찾게 하는

가장 원대하고도 고매한 비전탐구이면서

구체적이고 실용적인 용법이다.

이 책을 읽다보면 자연스레 나의 운명과 나를 둘러싼 관계들에 대해 알고 싶어진다. 사주명리학에 대해 더 깊이 공부해보고 싶다는 생각을 들게하는 책이었다.

우주의 진리 속에서 삶의 방향을 찾게 하는

가장 원대하고도 고매한 비전탐구이면서

구체적이고 실용적인 용법이다.

이 책을 읽다보면 자연스레 나의 운명과 나를 둘러싼 관계들에 대해 알고 싶어진다. 사주명리학에 대해 더 깊이 공부해보고 싶다는 생각을 들게하는 책이었다.

나의 운명 사용설명서

1명이 좋아해요

2020년 3월 10일

1

1

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기