솔

@solevgl

+ 팔로우

깊은 슬픔은 어떤걸까. 감히 짐작해보건데 먹먹함이라는 단어가 떠오른다. 나는 여름이면 온몸을 바다에 던져 즐기는편인데 숨을 크게 내쉬고서 몸을 수직으로 만들어 물로, 더 깊은 물로 들어갈때면 그렇게 먹먹하더라고. 그래서 나는 물 속으로, 더 깊은 물속으로 잠수하듯 또는 가라앉듯 추락하는 모습으로 깊은 슬픔에 대한 형상을 만들어본다.

은서는 그렇게 가라앉아 퉁퉁 불어버렸는지도 모른다.

“나, 그들을 만나 불행했다. 그리고 그 불행으로 그 시절을 견뎠다.”

읽지 않을 수 없는 문장이었다. 곧장 도서관에 달려갔고 세페이지정도를 넘기자마자 덮고 바로 서점으로 향했다. 이건 읽지 않았는데도 소장용이 분명하다고 확신이 들었다.

이 문장으로 읽었지만 기억에 남는 문장은 따로 있다.

“네 속눈썹을 세어봤는데 마흔두 개야.”

내 속눈썹을 하나씩 세어볼 정도로 나를 보고있었다면 그거 틀림없이 사랑아니냐는 은서의 말에 나는 고개를 끄덕일 수밖에 없었다.

눈물이 쏟아져 훔쳐내야하는 그런 슬픔은 아니었다. 하염없이 먹먹해지는 슬픔. 누군가는 이 꺼림칙한 슬픔을 싫어할수도 있겠단 생각이 든다. 호불호가 강한 슬픔이다.

나에겐 호였다. 누군가는 지탄할 은서의 행동이 모두 납득이 갔다. 앞뒤 서사가 그렇게 나를 이끌었다. 그래서 은서도 완이도 세도 모두 이해할 수 있었다. 모두 이해하기에 모두를 납득하기에 내가 슬퍼지는 소설이었다.

너무슬프면 오히려 아무것도 아닌게 되듯이. 이 소설은 그러했다.

어떤책은 완독 후 다시 첫페이지를 펼쳐보게 된다. 뒷페이지에서 앞페이지로 연결이 되는 책들이 간혹 있다.

은서는 그렇게 가라앉아 퉁퉁 불어버렸는지도 모른다.

“나, 그들을 만나 불행했다. 그리고 그 불행으로 그 시절을 견뎠다.”

읽지 않을 수 없는 문장이었다. 곧장 도서관에 달려갔고 세페이지정도를 넘기자마자 덮고 바로 서점으로 향했다. 이건 읽지 않았는데도 소장용이 분명하다고 확신이 들었다.

이 문장으로 읽었지만 기억에 남는 문장은 따로 있다.

“네 속눈썹을 세어봤는데 마흔두 개야.”

내 속눈썹을 하나씩 세어볼 정도로 나를 보고있었다면 그거 틀림없이 사랑아니냐는 은서의 말에 나는 고개를 끄덕일 수밖에 없었다.

눈물이 쏟아져 훔쳐내야하는 그런 슬픔은 아니었다. 하염없이 먹먹해지는 슬픔. 누군가는 이 꺼림칙한 슬픔을 싫어할수도 있겠단 생각이 든다. 호불호가 강한 슬픔이다.

나에겐 호였다. 누군가는 지탄할 은서의 행동이 모두 납득이 갔다. 앞뒤 서사가 그렇게 나를 이끌었다. 그래서 은서도 완이도 세도 모두 이해할 수 있었다. 모두 이해하기에 모두를 납득하기에 내가 슬퍼지는 소설이었다.

너무슬프면 오히려 아무것도 아닌게 되듯이. 이 소설은 그러했다.

어떤책은 완독 후 다시 첫페이지를 펼쳐보게 된다. 뒷페이지에서 앞페이지로 연결이 되는 책들이 간혹 있다.

3명이 좋아해요

2022년 2월 9일

3

3

0

0

솔님의 다른 게시물

솔

@solevgl

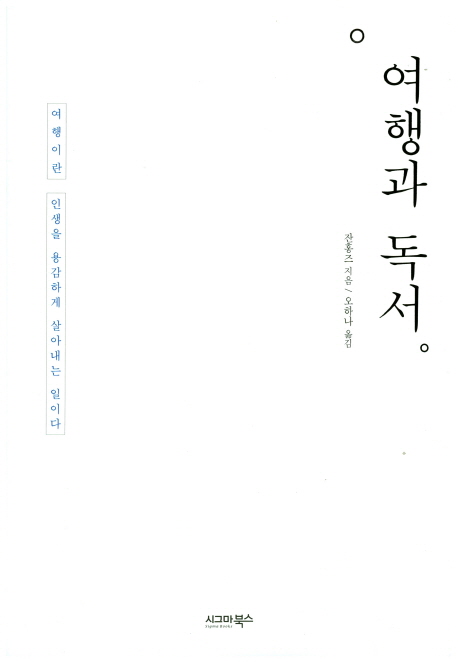

나에게도 중요한 단어들이 몇 개 있다. 그 단어 중 두가지가 책의 제목으로 들어가 있으니 읽고싶은책 리스트에 들어가는것은 당연할지도 모르지만 읽는건 또 다른 문제였다. 책을 좋아하거나 많이 읽는 사람들은 에세이라는 장르에 대해 회의감을 갖고 있다. 정말 잘 쓰던가, 정말 잘 알려주던가, 정말 진부하지 않던가 특히 여행에세이의 경우는 그보다 더한 요구를 지니게 된다. 그래서인지 읽고는 싶으나 읽고 싶지 않은 모호한 기분으로 오래 간직하고 있었다.

세계여행을 떠나게 되었다.

(혹시 관심있으신분들을 위해..링크를 첨부..)

https://m.blog.naver.com/fivtjwldnjs/223594124220

운영하고 있는 독서모임이 있는데 기약없는 기간의 여행인지라 어쩔수없이 잠정 운영을 중단하며 마지막책을 선정하는데 있어 나조차 결국은 진부하게 여행과 책을 찾게 되었다. 이 책은 책을 좋아하는 사람이 여행을하며 적은 수기. 하지만 책보다 요리쪽에 좀더 중점이 가있기는 했다. 여행에 있어 음식을 중요시하는 사람이라면 이 책은 재밌게 읽을 부분이 많다.

하지만 나는 여행에 있어 음식을 중요하게 생각지 않는 사람. 뒷부분으로 갈수록 음식얘기가 많아져 나는 그부분에 아쉬움을 느꼈지만 앞부분의 아프리카까지의 수기들은 입에 딱 달라붙는 맛으로 읽혔다.

특히, 이미 지구에서 가보지 않은곳을 찾을 수 없는 탐험의 시대가 끝난 시대에 내가 과연 세계여행을 한다고 한들 무슨의미가 있을까에 대한 고민을 보드랍게 안아주는 글이었다. 오랜만에 괜찮은 여행에세이를 읽는 기분. 한국 특유의 신파적인 여행에세이가 아니라서 좋았다. 이건 외국인의 여행에세이여서 그런가?

한편, 세계여행을 가게되며 나는 책에 대한 고민을 아직도 놓지 못하고 있다. 종이책을 포기못하는 고루한 면모를 지키고 있는 나는 몇권의 종이책을 가져갈 것인가에 푹 빠져지내고 있는데, 궁금합니다.

당신이 세계여행을 간다면 챙기고 싶은 책은 무엇인가요? 읽고 또 읽어도 좋을 책. 그게 과연 무엇일까요.

세계여행을 떠나게 되었다.

(혹시 관심있으신분들을 위해..링크를 첨부..)

https://m.blog.naver.com/fivtjwldnjs/223594124220

운영하고 있는 독서모임이 있는데 기약없는 기간의 여행인지라 어쩔수없이 잠정 운영을 중단하며 마지막책을 선정하는데 있어 나조차 결국은 진부하게 여행과 책을 찾게 되었다. 이 책은 책을 좋아하는 사람이 여행을하며 적은 수기. 하지만 책보다 요리쪽에 좀더 중점이 가있기는 했다. 여행에 있어 음식을 중요시하는 사람이라면 이 책은 재밌게 읽을 부분이 많다.

하지만 나는 여행에 있어 음식을 중요하게 생각지 않는 사람. 뒷부분으로 갈수록 음식얘기가 많아져 나는 그부분에 아쉬움을 느꼈지만 앞부분의 아프리카까지의 수기들은 입에 딱 달라붙는 맛으로 읽혔다.

특히, 이미 지구에서 가보지 않은곳을 찾을 수 없는 탐험의 시대가 끝난 시대에 내가 과연 세계여행을 한다고 한들 무슨의미가 있을까에 대한 고민을 보드랍게 안아주는 글이었다. 오랜만에 괜찮은 여행에세이를 읽는 기분. 한국 특유의 신파적인 여행에세이가 아니라서 좋았다. 이건 외국인의 여행에세이여서 그런가?

한편, 세계여행을 가게되며 나는 책에 대한 고민을 아직도 놓지 못하고 있다. 종이책을 포기못하는 고루한 면모를 지키고 있는 나는 몇권의 종이책을 가져갈 것인가에 푹 빠져지내고 있는데, 궁금합니다.

당신이 세계여행을 간다면 챙기고 싶은 책은 무엇인가요? 읽고 또 읽어도 좋을 책. 그게 과연 무엇일까요.

여행과 독서

1명이 좋아해요

3개월 전

1

1

0

0

솔

@solevgl

하루키소설을 좋아하지 않는 내가 이 책만은 왜좋지?기분좋은 의아함과 함께 읽었다. 나는 우선 질문하는 자에게 후하고 그 질문이 세속에서 벗어나 철학과 사색으로 점철되우 있으면 더더욱 후한 마음을 갖게된다. 쓰쿠루가 성장해 가는 모습, 받아들이는 모습! 받아들인다는 건 이리 쉽게 쓰이는 것과 달리 무자비한 에너지이기에. 그 모습을 끝까지 함께 읽어 좋았다.

그리고 하루키소설은 그저그래도 이사람의 글솜씨야.. 이 사람이 감정을 묘사할땐 내 속을 강제로 파헤친게 아닐까 싶을정도. 하루키 특유의 몽환적이고 세계를 뛰어넘는 틀이 어려우시다면 요책으로 시도해보셔요~

그리고 하루키소설은 그저그래도 이사람의 글솜씨야.. 이 사람이 감정을 묘사할땐 내 속을 강제로 파헤친게 아닐까 싶을정도. 하루키 특유의 몽환적이고 세계를 뛰어넘는 틀이 어려우시다면 요책으로 시도해보셔요~

색채가 없는 다자키 쓰쿠루와 그가 순례를 떠난 해

3명이 좋아해요

4개월 전

3

3

0

0

솔

@solevgl

엄마도 이랬어?

엄마도 날 이렇게 사랑했어?

어릴적에 엄마가 보송보송해지라도 온몸 곳곳 톡톡 쳐주던 베이비파우더. 책에사 보자마자 나도 생각났어. 통도 기억나. 어두운 인디핑크색 테두리에 흰바탕. 냄새도 감촉도 선명해. 엄마한테 달려갔지. 기억나냐구. 엄마도 기억한데. 나는 이상한 떼를 써봐. 성인도 사용해도 되나? 어른은 땀띠가 안나니깐 쓸필요가 없다고 하지. 아 어른. 나는 어른이 되어버렸구나. 하지만 떼쓰는거라고 했잖아. 떼를 쓴다는건 억지를 부리겠다는거야. 쓰고싶어. 사용하고싶어. 그때 그 느낌을 다시 느끼고싶어! 엄마는 그냥 웃고말지.

사랑해 엄마

너무너무 고마워

엄마도 날 이렇게 사랑했어?

어릴적에 엄마가 보송보송해지라도 온몸 곳곳 톡톡 쳐주던 베이비파우더. 책에사 보자마자 나도 생각났어. 통도 기억나. 어두운 인디핑크색 테두리에 흰바탕. 냄새도 감촉도 선명해. 엄마한테 달려갔지. 기억나냐구. 엄마도 기억한데. 나는 이상한 떼를 써봐. 성인도 사용해도 되나? 어른은 땀띠가 안나니깐 쓸필요가 없다고 하지. 아 어른. 나는 어른이 되어버렸구나. 하지만 떼쓰는거라고 했잖아. 떼를 쓴다는건 억지를 부리겠다는거야. 쓰고싶어. 사용하고싶어. 그때 그 느낌을 다시 느끼고싶어! 엄마는 그냥 웃고말지.

사랑해 엄마

너무너무 고마워

엄마와 연애할 때

외 1명이 좋아해요

5개월 전

4

4

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기