김예성

@gimyesung

+ 팔로우

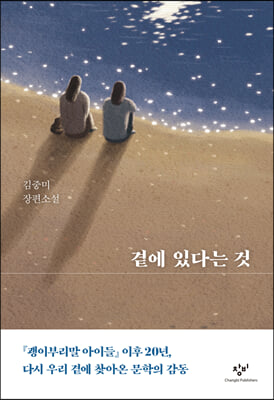

<2월의 애송이도서>

“곁에 있다는 것” _김중미 / 창비

예전에 <괭이부리말 아이들>을

재밌게 읽었던 기억이 나서, 이 책도 읽게 되었다.

소설 속의 ‘가난’이 표현된 내용들을 읽으면서

(난 ‘부자사람’이 아닌데도)

마음 한켠에 이상한… 알 수 없는 기분이 들었다.

내가 살고 있는 이 시대에,

다른 한 켠에서 이런 삶을 누군가는 살고 있다는

생각에 마음이 무거워졌다.

소설 속 등장인물들을 통해

다문화가정, 기초수급자, 보호종료 청소년,

비정규직노동자, 한부모가정, 독거노인 등등

다양한 계층의 사람들의 삶을 생각하게 만든다.

처음엔 픽션 소설로 시작했다가,

끝날 때는 논픽션 사회복지 책을 본듯한 느낌…

감상하러 봤다가, 반성하게 되는…느낌…

소설 속 십대 주인공들인, 지우, 강이, 여울이는,

자신의 동네에 빈민체험관이 생기는 것을

반대하는 운동을 시작한다.

어린 십대들이 뭘 할 줄 아냐고

뜯어말릴 수도 있었겠지만,

이들은 동네 어른들과 함께 연대하여

자신들의 뜻을 이루어내고야 만다. 기특하다, 대견하다.

부모가 이혼해서, 할머니랑만 살아서,

중학교까지밖에 졸업을 못해서,

가난하고 돈이 없어서, 공부를 못해서,

배달 알바를 해서, 보육원 출신이라서,

그럼에도 이들은 서로 “곁에 있다는 것”이

더 중요하고 소중했다.

자신들이 사는 동네가 가난하고 대단한 곳이 아니지만,

사람들이 빈곤체험하는 볼거리가 되는 것을,

누구보다 원치 않아하는 이들이었다.

가난하고 지저분하고 냄새나는 동네에서 살면서,

왜 그곳을 지키려고 했을까.

본문 내용에서도 나온 것 처럼,

수찬이처럼 ‘갈 데가 없어진 사람들이 깃들 곳’이

필요했는지도 모른다.

그들이 세상을 향해. 외치고 싶었던 말은,

단순히 이곳에 빈곤체험장을 짓지 말자를 넘어선,

함께 연대하여 불평등의 벽을 허물어,

서로 존중하고 섬기고 연대하여 사랑과 희망으로

가난한 자들이 선택한 ‘희망’을 보여주려 한 것이 아닐까.

할머니세대들이, 엄마아빠세대들이 무너져

가난이 대물림될 수 밖에 없었지만

계속 포기하지않고 이전 세대들과 함께 곁에서

한마음과 한 목소리를 내려한 것 말이다….

PS 이 책은,

사회적계층과 가난, 사회복지, 연대, 가정, 공동체,

편견, 이웃,,,,사회에 대해서 많은 질문을 던지는

책인 것 같다. 많은 이들이 읽었으면 좋겠다.

ㅡ 책 본문중에서 ㅡ

p31 영민오빠를 보면서 가난한 사람들이

국가의 도움을 받으려면 가난을 벗어나려 애쓰는 대신,

가난을 유지하기 위해 애써야 한다는 것을 알게 되었다.

(기초생활수급권을 박탈당하지 않으려는 영민)

p131 “괜히 동정하는 척 하지마. 가정집 애들이 뭘 안다고”

내 편에서는 공감과 선의였지만

언니에게는 아닐 수도 있다는 걸 미처 생각하지 못했다.

p240 그 사다리는 각자의 노력으로 누구나 가질 수 있다. 하지만 거저 주어지는 것은 아니다.

나는 그 사다리를 얻기 위해

누구보다 열심히 노력했을 뿐이다.

p244 나는 단지 평범한 사람, 딱 중간쯤으로 사는 게 목표다. 그런데 그 목표로 가는 길도 수월치 않다.

p266 “오빠, 사진이나 그림에 담긴

우리동네 골목이 낯설어.

저 골목에 사는 사람들은 감추고 싶었을 모습까지

드러내 보이는 것 같아 불편해.”

오빠도 사진을 보며 천천히 웅얼거렸다.

“빈곤에 대한 관음증이니까”

p278 “공영재개발은 도시 빈민 지역을

대규모 아파트 단지로 바꿀 뿐 아니라,

가난한 사람들의 생태계를 완전히 짓밟는 거라고.

정부가 가난한 사람들의 끈끈한 유대를 두려워하고 있다고. 그 생태계가 망가지지 않게 해야한다고.”

p300 …자기가 얼마나 가난한지, 부모라는 인간들이 얼마나 매정한지를 소명하는 과정은

괴롭고 수치스러웠다.

그런데 더 견디기 힘들었던 순간은

주민센터 직원들이 자신을 기생충보듯 할 때였다.

p309 “그런데 언젠가부터 겨울만 되면 연탄이랑

김장 김치 가져와서 나눠 주면서 생색을 내고,

어떨 때는 방송에도 나와. 그때마다 언짢아.

동정받는 거 같아서.”

p358 “지우야, 너는 촛불이 이길 것 같아?”

“잘 모르지만 점점 사람들이 많이 모이잖아.

뭔가 바꿀 수 있지 않을까?”

…”우리 이모할머니는 언젠가는 자신들이

꼭 이길 것이라고 믿어. 나도 그러길 바라고.

우리가 약자인 건 맞지만 그 약자들이 포기하지 않고

더 많은 손을 맞잡으면 달라지지 않을까?”

——-

작가의 말 중에서 ㅡ

“어떤 가난도 사회적이지 않은 가난이 없고,

정치적이지 않은 가난이 없다.

법은 가난한 이들의 것이 아니다.

역사 속 어떤 시대도 가난한 이들의 편이었던 적이 없다.

하지만, 그래서 미래도 가난한 자들의 편이 아닐 거라고

체념한다면 우리에게 희망은 없다.

우리는 희망을 선택해야한다.

…. 이 불평등의 벽을 허무는 길은,

존중과 섬김, 연대와 사랑을 복원하는 것 뿐이다.

생명을 지닌 모든 존재들이 경계를 허물고

견고한 저들만의 벽에 틈을 내고

그 틈을 벌리는 일, 그것이 희망이다.

“곁에 있다는 것” _김중미 / 창비

예전에 <괭이부리말 아이들>을

재밌게 읽었던 기억이 나서, 이 책도 읽게 되었다.

소설 속의 ‘가난’이 표현된 내용들을 읽으면서

(난 ‘부자사람’이 아닌데도)

마음 한켠에 이상한… 알 수 없는 기분이 들었다.

내가 살고 있는 이 시대에,

다른 한 켠에서 이런 삶을 누군가는 살고 있다는

생각에 마음이 무거워졌다.

소설 속 등장인물들을 통해

다문화가정, 기초수급자, 보호종료 청소년,

비정규직노동자, 한부모가정, 독거노인 등등

다양한 계층의 사람들의 삶을 생각하게 만든다.

처음엔 픽션 소설로 시작했다가,

끝날 때는 논픽션 사회복지 책을 본듯한 느낌…

감상하러 봤다가, 반성하게 되는…느낌…

소설 속 십대 주인공들인, 지우, 강이, 여울이는,

자신의 동네에 빈민체험관이 생기는 것을

반대하는 운동을 시작한다.

어린 십대들이 뭘 할 줄 아냐고

뜯어말릴 수도 있었겠지만,

이들은 동네 어른들과 함께 연대하여

자신들의 뜻을 이루어내고야 만다. 기특하다, 대견하다.

부모가 이혼해서, 할머니랑만 살아서,

중학교까지밖에 졸업을 못해서,

가난하고 돈이 없어서, 공부를 못해서,

배달 알바를 해서, 보육원 출신이라서,

그럼에도 이들은 서로 “곁에 있다는 것”이

더 중요하고 소중했다.

자신들이 사는 동네가 가난하고 대단한 곳이 아니지만,

사람들이 빈곤체험하는 볼거리가 되는 것을,

누구보다 원치 않아하는 이들이었다.

가난하고 지저분하고 냄새나는 동네에서 살면서,

왜 그곳을 지키려고 했을까.

본문 내용에서도 나온 것 처럼,

수찬이처럼 ‘갈 데가 없어진 사람들이 깃들 곳’이

필요했는지도 모른다.

그들이 세상을 향해. 외치고 싶었던 말은,

단순히 이곳에 빈곤체험장을 짓지 말자를 넘어선,

함께 연대하여 불평등의 벽을 허물어,

서로 존중하고 섬기고 연대하여 사랑과 희망으로

가난한 자들이 선택한 ‘희망’을 보여주려 한 것이 아닐까.

할머니세대들이, 엄마아빠세대들이 무너져

가난이 대물림될 수 밖에 없었지만

계속 포기하지않고 이전 세대들과 함께 곁에서

한마음과 한 목소리를 내려한 것 말이다….

PS 이 책은,

사회적계층과 가난, 사회복지, 연대, 가정, 공동체,

편견, 이웃,,,,사회에 대해서 많은 질문을 던지는

책인 것 같다. 많은 이들이 읽었으면 좋겠다.

ㅡ 책 본문중에서 ㅡ

p31 영민오빠를 보면서 가난한 사람들이

국가의 도움을 받으려면 가난을 벗어나려 애쓰는 대신,

가난을 유지하기 위해 애써야 한다는 것을 알게 되었다.

(기초생활수급권을 박탈당하지 않으려는 영민)

p131 “괜히 동정하는 척 하지마. 가정집 애들이 뭘 안다고”

내 편에서는 공감과 선의였지만

언니에게는 아닐 수도 있다는 걸 미처 생각하지 못했다.

p240 그 사다리는 각자의 노력으로 누구나 가질 수 있다. 하지만 거저 주어지는 것은 아니다.

나는 그 사다리를 얻기 위해

누구보다 열심히 노력했을 뿐이다.

p244 나는 단지 평범한 사람, 딱 중간쯤으로 사는 게 목표다. 그런데 그 목표로 가는 길도 수월치 않다.

p266 “오빠, 사진이나 그림에 담긴

우리동네 골목이 낯설어.

저 골목에 사는 사람들은 감추고 싶었을 모습까지

드러내 보이는 것 같아 불편해.”

오빠도 사진을 보며 천천히 웅얼거렸다.

“빈곤에 대한 관음증이니까”

p278 “공영재개발은 도시 빈민 지역을

대규모 아파트 단지로 바꿀 뿐 아니라,

가난한 사람들의 생태계를 완전히 짓밟는 거라고.

정부가 가난한 사람들의 끈끈한 유대를 두려워하고 있다고. 그 생태계가 망가지지 않게 해야한다고.”

p300 …자기가 얼마나 가난한지, 부모라는 인간들이 얼마나 매정한지를 소명하는 과정은

괴롭고 수치스러웠다.

그런데 더 견디기 힘들었던 순간은

주민센터 직원들이 자신을 기생충보듯 할 때였다.

p309 “그런데 언젠가부터 겨울만 되면 연탄이랑

김장 김치 가져와서 나눠 주면서 생색을 내고,

어떨 때는 방송에도 나와. 그때마다 언짢아.

동정받는 거 같아서.”

p358 “지우야, 너는 촛불이 이길 것 같아?”

“잘 모르지만 점점 사람들이 많이 모이잖아.

뭔가 바꿀 수 있지 않을까?”

…”우리 이모할머니는 언젠가는 자신들이

꼭 이길 것이라고 믿어. 나도 그러길 바라고.

우리가 약자인 건 맞지만 그 약자들이 포기하지 않고

더 많은 손을 맞잡으면 달라지지 않을까?”

——-

작가의 말 중에서 ㅡ

“어떤 가난도 사회적이지 않은 가난이 없고,

정치적이지 않은 가난이 없다.

법은 가난한 이들의 것이 아니다.

역사 속 어떤 시대도 가난한 이들의 편이었던 적이 없다.

하지만, 그래서 미래도 가난한 자들의 편이 아닐 거라고

체념한다면 우리에게 희망은 없다.

우리는 희망을 선택해야한다.

…. 이 불평등의 벽을 허무는 길은,

존중과 섬김, 연대와 사랑을 복원하는 것 뿐이다.

생명을 지닌 모든 존재들이 경계를 허물고

견고한 저들만의 벽에 틈을 내고

그 틈을 벌리는 일, 그것이 희망이다.

1명이 좋아해요

2022년 2월 2일

1

1

0

0

김예성님의 다른 게시물

김예성

@gimyesung

<2월의 애송이도서>

“동경인연” _(이은주 / 헤르츠나인)을 읽고

여태까지 작가님이 쓰셨던 에세이들과는 다르게,

정말 자기자신을 그대로 보여주는 글이라 그런지,

더 친근하고 가깝게 느껴졌다.

평소 내가 알고 있던 이은주 작가님의 모습과

에세이 속의 20대. 열정과 꿈이 가득한 그녀의 모습이

내 눈앞에 같이 앉아있는 것 같아

굉장히 기분이 묘했다.

평소에도 시간을 허투루 쓰지 않기 위해

일분일초를 정말 쪼개고 쪼개어

살고 계신 작가님의 생활습관은,

20대때의 일본 유학생활에서 시작되었나보다.

작가님의 에세이 3권을 다 읽어본 나로서는,

<동경인연>의 작가님 모습, 그녀가

너무 사랑스럽게 느껴질 정도였다.

이렇게나 글과 책을 좋아하는

열정적인 그녀의 모습을 보면서,

난 얼마만큼, 글과 책을 좋아하나….

나의 마음을 돌아보게 되었다.

책을 읽으면서

나도 작가님과 함께 20대로 돌아가,

일본에서 함께 유학생활을 하는 것 처럼 느껴졌다.

고된 아르바이트로 그녀가 지치고 피곤한 부분에선,

나도 잠시 쉬고 싶었고

그녀가 좋아하는 책이나 사람들을 만날 땐

나역시 그런 만남속에 함께 있는 것 처럼 기뻤다.

최근 매년, 한권씩 에세이를 출간하는 걸 보면서,

작가님에겐 모든 게 쉬워보였다.

조금만 더 부지런하고 조금만 잠을 덜 자고

조금만 더 사람들을 만나면,

이렇게도 책을 낼 수 있나보다… 쉽게 생각했다.

그런데 아니었다.

그녀의 하루하루는

20대 때 일본 유학생활에서도,

50대 지금 한국에서의 생활도

정말 누구보다 치열하고 살았고, 살고 있다.

그녀의 삶을,

아무것도 모르는, 타인 1명에 불과한 나는,

겉만 잠깐 살짝 보고 그녀를 판단한 것이다.

자신이 정말 하고 싶고 이루고 싶은 게 있다면,

노력이 어떤 건지 한번 봐라, 내기라도 하란듯이

50대가 된 그녀는, 20대의 그녀 자신과

계속 선의의 경쟁을 하듯

열심히 꿈을 실천해나가며 살고 있다.

평소에도 ‘사람인연’을 중요하게 생각하는 그녀.

우린 공적인 인연으로 만났지만,

책을 좋아하는 공통점을 발견한 후

그것을 계기로 ‘인연’이 다른 색으로 덧입혀졌다.

동경에서 만난 헌책방 시바타 아저씨,

지도교수 시미즈 선생님,

프리스쿨의 이노우에선생님,

우체국의 마리 아줌마처럼

그녀가 일본 유학시절의 소중한 인연들에게

감사인사로 이렇게 값진 선물을 세상에

펼쳐놓은 것 처럼,

나 또한,

내 인생의 소중하고 감사한 인연들에게

작은 선물을 펼쳐보이고 싶다,,,,, 언젠가는…

PS “이상! (에세이 속 20대 그녀) 만나서 반가웠어요,

우린, 어떤 인연으로 미래를 만들어가게될까요?,,,”

“동경인연” _(이은주 / 헤르츠나인)을 읽고

여태까지 작가님이 쓰셨던 에세이들과는 다르게,

정말 자기자신을 그대로 보여주는 글이라 그런지,

더 친근하고 가깝게 느껴졌다.

평소 내가 알고 있던 이은주 작가님의 모습과

에세이 속의 20대. 열정과 꿈이 가득한 그녀의 모습이

내 눈앞에 같이 앉아있는 것 같아

굉장히 기분이 묘했다.

평소에도 시간을 허투루 쓰지 않기 위해

일분일초를 정말 쪼개고 쪼개어

살고 계신 작가님의 생활습관은,

20대때의 일본 유학생활에서 시작되었나보다.

작가님의 에세이 3권을 다 읽어본 나로서는,

<동경인연>의 작가님 모습, 그녀가

너무 사랑스럽게 느껴질 정도였다.

이렇게나 글과 책을 좋아하는

열정적인 그녀의 모습을 보면서,

난 얼마만큼, 글과 책을 좋아하나….

나의 마음을 돌아보게 되었다.

책을 읽으면서

나도 작가님과 함께 20대로 돌아가,

일본에서 함께 유학생활을 하는 것 처럼 느껴졌다.

고된 아르바이트로 그녀가 지치고 피곤한 부분에선,

나도 잠시 쉬고 싶었고

그녀가 좋아하는 책이나 사람들을 만날 땐

나역시 그런 만남속에 함께 있는 것 처럼 기뻤다.

최근 매년, 한권씩 에세이를 출간하는 걸 보면서,

작가님에겐 모든 게 쉬워보였다.

조금만 더 부지런하고 조금만 잠을 덜 자고

조금만 더 사람들을 만나면,

이렇게도 책을 낼 수 있나보다… 쉽게 생각했다.

그런데 아니었다.

그녀의 하루하루는

20대 때 일본 유학생활에서도,

50대 지금 한국에서의 생활도

정말 누구보다 치열하고 살았고, 살고 있다.

그녀의 삶을,

아무것도 모르는, 타인 1명에 불과한 나는,

겉만 잠깐 살짝 보고 그녀를 판단한 것이다.

자신이 정말 하고 싶고 이루고 싶은 게 있다면,

노력이 어떤 건지 한번 봐라, 내기라도 하란듯이

50대가 된 그녀는, 20대의 그녀 자신과

계속 선의의 경쟁을 하듯

열심히 꿈을 실천해나가며 살고 있다.

평소에도 ‘사람인연’을 중요하게 생각하는 그녀.

우린 공적인 인연으로 만났지만,

책을 좋아하는 공통점을 발견한 후

그것을 계기로 ‘인연’이 다른 색으로 덧입혀졌다.

동경에서 만난 헌책방 시바타 아저씨,

지도교수 시미즈 선생님,

프리스쿨의 이노우에선생님,

우체국의 마리 아줌마처럼

그녀가 일본 유학시절의 소중한 인연들에게

감사인사로 이렇게 값진 선물을 세상에

펼쳐놓은 것 처럼,

나 또한,

내 인생의 소중하고 감사한 인연들에게

작은 선물을 펼쳐보이고 싶다,,,,, 언젠가는…

PS “이상! (에세이 속 20대 그녀) 만나서 반가웠어요,

우린, 어떤 인연으로 미래를 만들어가게될까요?,,,”

동경인연

👍

동기부여가 필요할 때

추천!

1명이 좋아해요

2022년 2월 1일

1

1

0

0

김예성

@gimyesung

<1월의 애송이도서>

“완벽한 아이”를 읽고 / 모드 쥘리앵 / 복복서가

김영하 작가의 추천 영상을 보고

이 책을 읽게 되었다.

우리나라엔 출간되지 않은 이 책을

김영하 작가가 읽고, 작가측에서

판권을 구입해. 번역. 출간하게 된 것이다.

실제 이 책의 저자가 어린 시절 겪은 일이기에

책을 읽으면서, 충격이 너무 컸다.

저자의 아버지는,

도대체 무슨 사상과 이념에 빠져서

딸과 아내를 이렇게 취급하고 대했을까.

그가 바라던 세상이 대체 무엇이었길래,

어린 소녀는, 세상과 단절 된 채, 시골 구석에서

엄마와 아빠와 살면서

차마. 상상조차 하기 힘든 절망같은… 지옥같은

하루하루를 보낸다.

매일매일. 그 어리고 어린 소녀가 할 수 있는 건,

자신의 부모를 증오하고 그들이 죽기만을 바란다는 것,

그곳을 벗어나길 바란다는 것….

이 지구 어딘가에서 실제로 일어났던 일이기에…

(몇백년전 이야기도 아니고,,,)

ㅠ ㅠ 책을 읽으면서도

너무나 잔인하고 잔혹한 장면들에,

토할 것만 같았다.

저자의 아버지는,

어떤 잘못된 종교나 사상에 빠진건 아닐까,,,,

왜 이런 삶을 살고,

왜 가족들이 희생양이 되어야하는거지?

엄마는 그 환경을 충분히 벗어날 수 있는

기회가 분명, 있었을텐데….

왜 그 덫에서, 절망속에서 벗어나질 못한걸까….

딸아이도 해낸 것을….

고작 7,8살 밖에 안된 아이에게

카프카의 변신, 플라톤의 국가론,

셰익스피어의 작품을 읽게 하고…

어쩌면 그렇게 생각하는 힘을 길러내어

자신을 가장 사랑해주어야하는 부모가,

자신을 학대하고 있음을 깨닫고

그곳에서. 벗어날 수 있게 해 준 것 같다.

자신이 사랑하는 동물들이

아버지로부터 처참하게 학대받으며 죽어가는 것을

힘없이 지켜볼 수 밖에 없었던

어린 소녀의 마음은 어땠을까… 상상이 잘 안된다.

어느 덧 자신도 모르게

자해하며, 자신이 느끼는 자해의 고통을,

스스로 통제할 수 있다며, 느끼는 장면은 섬뜩하기고 했다…

(아버지와 어머니가 주는 고통은,

스스로 통제할 수 없으므로)

소녀는 지금은 중년이 되어,

다른 사람의 마음을 치료하는 심리치료사가 되었다고 한다. 강인하고 대단하다.

책 후반부가 되어도

책 속의 그녀나이가 아직 어리고

아버지의 잔혹함은 수그러들지않았다.

김영하작가가. 어떤 의미에서

이 책을 우리에게 알려주고 싶어한 걸까…

계속. 생각하며 읽었다…

‘그럼에도 불구하고 역경을 극복하고

이렇게 되었답니다~’와 같은.

단순 성공 사례와는 다른…

어린 소녀의 살기위한 처절함,,,

부모를 칼로 죽이고 싶은 증오심이 더 크게 남는다.

소녀의 아버지는 왜 그런걸까…

의구심이 없어지지 않는다…

PS 이 책을 추천하는 김영하작가의 인터뷰 영상을 다시 봐야겠다. 마음이 너무 무겁다… ㅠ ㅠ

PS2 생각해보니, 이 책을 읽으면서.

내가 책읽는 관점이 평소와 달랐던 것 같다.

작가, 캐릭터에 집중하기보다…

김영하 작가의 추천이유를 생각하는데ㅠ말이다. 흠.

“완벽한 아이”를 읽고 / 모드 쥘리앵 / 복복서가

김영하 작가의 추천 영상을 보고

이 책을 읽게 되었다.

우리나라엔 출간되지 않은 이 책을

김영하 작가가 읽고, 작가측에서

판권을 구입해. 번역. 출간하게 된 것이다.

실제 이 책의 저자가 어린 시절 겪은 일이기에

책을 읽으면서, 충격이 너무 컸다.

저자의 아버지는,

도대체 무슨 사상과 이념에 빠져서

딸과 아내를 이렇게 취급하고 대했을까.

그가 바라던 세상이 대체 무엇이었길래,

어린 소녀는, 세상과 단절 된 채, 시골 구석에서

엄마와 아빠와 살면서

차마. 상상조차 하기 힘든 절망같은… 지옥같은

하루하루를 보낸다.

매일매일. 그 어리고 어린 소녀가 할 수 있는 건,

자신의 부모를 증오하고 그들이 죽기만을 바란다는 것,

그곳을 벗어나길 바란다는 것….

이 지구 어딘가에서 실제로 일어났던 일이기에…

(몇백년전 이야기도 아니고,,,)

ㅠ ㅠ 책을 읽으면서도

너무나 잔인하고 잔혹한 장면들에,

토할 것만 같았다.

저자의 아버지는,

어떤 잘못된 종교나 사상에 빠진건 아닐까,,,,

왜 이런 삶을 살고,

왜 가족들이 희생양이 되어야하는거지?

엄마는 그 환경을 충분히 벗어날 수 있는

기회가 분명, 있었을텐데….

왜 그 덫에서, 절망속에서 벗어나질 못한걸까….

딸아이도 해낸 것을….

고작 7,8살 밖에 안된 아이에게

카프카의 변신, 플라톤의 국가론,

셰익스피어의 작품을 읽게 하고…

어쩌면 그렇게 생각하는 힘을 길러내어

자신을 가장 사랑해주어야하는 부모가,

자신을 학대하고 있음을 깨닫고

그곳에서. 벗어날 수 있게 해 준 것 같다.

자신이 사랑하는 동물들이

아버지로부터 처참하게 학대받으며 죽어가는 것을

힘없이 지켜볼 수 밖에 없었던

어린 소녀의 마음은 어땠을까… 상상이 잘 안된다.

어느 덧 자신도 모르게

자해하며, 자신이 느끼는 자해의 고통을,

스스로 통제할 수 있다며, 느끼는 장면은 섬뜩하기고 했다…

(아버지와 어머니가 주는 고통은,

스스로 통제할 수 없으므로)

소녀는 지금은 중년이 되어,

다른 사람의 마음을 치료하는 심리치료사가 되었다고 한다. 강인하고 대단하다.

책 후반부가 되어도

책 속의 그녀나이가 아직 어리고

아버지의 잔혹함은 수그러들지않았다.

김영하작가가. 어떤 의미에서

이 책을 우리에게 알려주고 싶어한 걸까…

계속. 생각하며 읽었다…

‘그럼에도 불구하고 역경을 극복하고

이렇게 되었답니다~’와 같은.

단순 성공 사례와는 다른…

어린 소녀의 살기위한 처절함,,,

부모를 칼로 죽이고 싶은 증오심이 더 크게 남는다.

소녀의 아버지는 왜 그런걸까…

의구심이 없어지지 않는다…

PS 이 책을 추천하는 김영하작가의 인터뷰 영상을 다시 봐야겠다. 마음이 너무 무겁다… ㅠ ㅠ

PS2 생각해보니, 이 책을 읽으면서.

내가 책읽는 관점이 평소와 달랐던 것 같다.

작가, 캐릭터에 집중하기보다…

김영하 작가의 추천이유를 생각하는데ㅠ말이다. 흠.

완벽한 아이

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

2022년 1월 24일

0

0

0

0

김예성

@gimyesung

<11월의 애송이도서>

“도망치는 게 어때서”_고이케 가즈오 지음

내가 책을 읽거나, 영화를 보거나,

음악을 듣거나, 손으로 무언갈 만드는 걸

좋아하는 것들은. (미술?, 핸드폰 사진찍기?)

내가 이런 것들에,

대단한 지식, 교양, 재능이 있어서가 아니다.

팍팍한 현실 삶에,

아등바등 사는 현실 속에서,

잠시라도. 내가 숨을 쉴 수 있는

숨 쉴 틈을 갖는 방법이기 때문이다.

난 대단한 예술인도, 교양인도, 지식인도 아닌,

어떻게든 살아야하는, ‘그냥 사람, 김예성’이다.

힘들고 속상하면, 이렇게 책을 보고 위로받는다.

작가의 글을 통해, 감성을 통해.

그래서. 난. 내가 숨쉬고 위로받고 싶은,

방법들을, 그 때 그 때 선택할 뿐!

잠깐이라도 나만의 도망치는 방법일 뿐! ^^

오늘도, 퇴근 후에,

나는 교보문고로 도망쳤다!!!! ^___^

“도망치는 게 어때서”_고이케 가즈오 지음

내가 책을 읽거나, 영화를 보거나,

음악을 듣거나, 손으로 무언갈 만드는 걸

좋아하는 것들은. (미술?, 핸드폰 사진찍기?)

내가 이런 것들에,

대단한 지식, 교양, 재능이 있어서가 아니다.

팍팍한 현실 삶에,

아등바등 사는 현실 속에서,

잠시라도. 내가 숨을 쉴 수 있는

숨 쉴 틈을 갖는 방법이기 때문이다.

난 대단한 예술인도, 교양인도, 지식인도 아닌,

어떻게든 살아야하는, ‘그냥 사람, 김예성’이다.

힘들고 속상하면, 이렇게 책을 보고 위로받는다.

작가의 글을 통해, 감성을 통해.

그래서. 난. 내가 숨쉬고 위로받고 싶은,

방법들을, 그 때 그 때 선택할 뿐!

잠깐이라도 나만의 도망치는 방법일 뿐! ^^

오늘도, 퇴근 후에,

나는 교보문고로 도망쳤다!!!! ^___^

도망치는 게 어때서

3명이 좋아해요

2020년 11월 21일

3

3

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기