Lucy

@lucyuayt

+ 팔로우

위로하고 싶다. 지금도 분투하고 있을 당신을. 인정받지 못하고 주류가 되지 못한, 그러나 너무나 사랑하는 그 무언가를 가지고 있는 그대를. 아무도 인정해 주지 않고, 모두가 모난 눈으로 바라보더라도 주눅 들지 말자. 그대는 스스로의 길을 훌륭히 걸어가고 있으니 조금만 참고 견디자. 분명 겨울은 가고 봄이 오리라. 그걸 어떻게 아냐고? 실은 나도 모른다. 다만 이런 말을 할 수 있는 것은 나 또한 그런 길을 걷고자 하기 때문이다. 세상 여기저기엔 이런저런 아싸가 많으니, 당신만 그런 것은 아니라고 말해 주고 싶다.

“쪽팔리면 어때. 좋은데 어쩌라고. 안 하곤 못 배기는 거잖아.”

나도 그런 취급 많이 당해 봐서 안다. 리코더를 분다고, 오른쪽 다리가 쭈글쭈글하다고, 자기들은 들키지 않으려고 곁눈질하듯 바라보지만 나는 다 느낀다. 그들의 불쾌한 시선을.

“걔들이 우주에 대해서 뭘 안다고. 티끌 같은 놈들. 민들레보다도 못한 놈들이야, 그 자식들.”

윤서는 대꾸하지 않았다. 밖에선 다시 축제가 시작되었나 보다. 소란스러운 가운데 동아리실에는 정적이 흘렀다. 이윽고 윤서가 입을 열었다.

“나 냄새나요.”

“무슨 소리. 아니야, 절대.”

“나, 빅뱅과 같은 확률로 태어났어요. 바다를 건넌 사랑의 결실이라고요. 지들은 뭐 얼마나 대단하다고.”

“쪽팔리면 어때. 좋은데 어쩌라고. 안 하곤 못 배기는 거잖아.”

나도 그런 취급 많이 당해 봐서 안다. 리코더를 분다고, 오른쪽 다리가 쭈글쭈글하다고, 자기들은 들키지 않으려고 곁눈질하듯 바라보지만 나는 다 느낀다. 그들의 불쾌한 시선을.

“걔들이 우주에 대해서 뭘 안다고. 티끌 같은 놈들. 민들레보다도 못한 놈들이야, 그 자식들.”

윤서는 대꾸하지 않았다. 밖에선 다시 축제가 시작되었나 보다. 소란스러운 가운데 동아리실에는 정적이 흘렀다. 이윽고 윤서가 입을 열었다.

“나 냄새나요.”

“무슨 소리. 아니야, 절대.”

“나, 빅뱅과 같은 확률로 태어났어요. 바다를 건넌 사랑의 결실이라고요. 지들은 뭐 얼마나 대단하다고.”

3명이 좋아해요

2021년 5월 10일

3

3

0

0

Lucy님의 다른 게시물

Lucy

@lucyuayt

“그래도 마찬가지였을 거야. 어차피 나는 주위에서 고립되었을 거고, 호소오가 소년원에서 나오면 다시 사귀었을 테니까 결과는 달라지지 않았을 거야.”

요리코가 어리둥절한 표정으로 나를 쳐다보았다. 사토코가 말했다.

“결국 인간이 누군가의 인생을 바꾼다는 건 불가능해.”

요리코가 어리둥절한 표정으로 나를 쳐다보았다. 사토코가 말했다.

“결국 인간이 누군가의 인생을 바꾼다는 건 불가능해.”

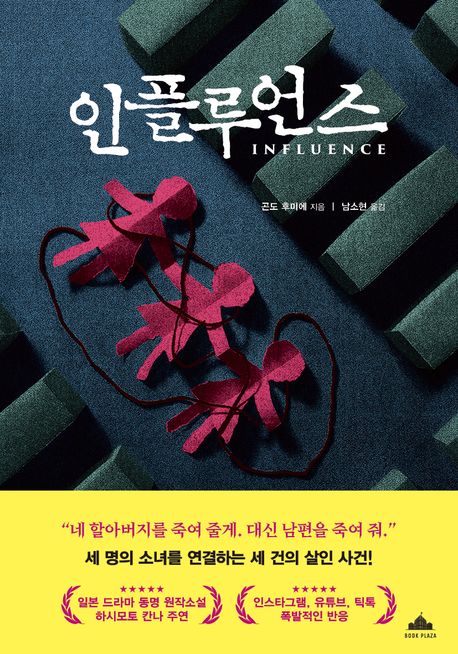

인플루언스

읽었어요

읽었어요

2명이 좋아해요

1개월 전

2

2

0

0

Lucy

@lucyuayt

당신은 알까? 나는 여전히 그곳에 가.

하루도 빠짐 없이.

하루도 빠짐 없이.

여전히 나는

읽었어요

읽었어요

외 2명이 좋아해요

1개월 전

5

5

0

0

Lucy

@lucyuayt

“다 내 잘못으로 벌어진 일이야. 그러니 남 탓도 할 수 없고.”

“그래도 ‘성취하려던 뜻을 단 한 번의 실패 때문에 저버리면 안 된다’라는 말도 있잖아요.”

“그게 대체 무슨 소리야?”

이 애는 가끔 요상한 말을 입에 올린다.

“격언이요. 어렸을 때부터 격언을 무지 좋아해서 뭔가 도움이 되겠다 싶으면 모조리 적어두는 습관이 있거든요. 물론 경우에 안 맞는 격언을 인용해서 여기 마스터한테 웃음거리가 되는 일도 많지만. 방금 그건 셰익스피어.....였나? 아무튼 한 번 실수했다고 그대로 포기하지 말라는 뜻이잖아요. 그러니까 아저씨도 새로 시작하면 된다고요.”

“새로 시작하다니, 무리야.”

“단칼에 잘라버리네.”

아야코가 웃었다. 표정이 수시로 바뀐다.

“그래도 저는 그런 생각이 항상 들더라고요. 뭔가 삐걱거리고 잘 안되는 일이 있을 때도 있지만, 언젠가는 그런 실패도 소중한 경험이 될 거라고, 게다가 새로운 일을 시작할 때는 귀찮은 것도 많지만 막 기대되고 설레기도 하잖아요.”

“긍정적이네.”

“유일한 장점이죠. 3년 전에 엄마가 돌아가셨을 때는 정말 넋이 나간 애처럼 지냈는데 계속 그런 식으로 살면 안 되겠다는 생각이 들어서.”

“.....그렇군.”

커피잔은 내려다보면서 내가 중얼거렸다. 아무래도 사나에는 대단한 딸은 둔 모양이다.

“네. 그러니까 아저씨나 저나 너무 열심히는 말고, 적당히 열심히 살아요. ‘세상은 아름답다. 싸울만한 가치가 있다’라는 말도 있으니까요. 이건 미국의 대작가인 헤밍웨이의 말이에요.”

그녀는 그런 격언을 내뱉으며 손가락으로 V자를 만들어 보였다.

“그래도 ‘성취하려던 뜻을 단 한 번의 실패 때문에 저버리면 안 된다’라는 말도 있잖아요.”

“그게 대체 무슨 소리야?”

이 애는 가끔 요상한 말을 입에 올린다.

“격언이요. 어렸을 때부터 격언을 무지 좋아해서 뭔가 도움이 되겠다 싶으면 모조리 적어두는 습관이 있거든요. 물론 경우에 안 맞는 격언을 인용해서 여기 마스터한테 웃음거리가 되는 일도 많지만. 방금 그건 셰익스피어.....였나? 아무튼 한 번 실수했다고 그대로 포기하지 말라는 뜻이잖아요. 그러니까 아저씨도 새로 시작하면 된다고요.”

“새로 시작하다니, 무리야.”

“단칼에 잘라버리네.”

아야코가 웃었다. 표정이 수시로 바뀐다.

“그래도 저는 그런 생각이 항상 들더라고요. 뭔가 삐걱거리고 잘 안되는 일이 있을 때도 있지만, 언젠가는 그런 실패도 소중한 경험이 될 거라고, 게다가 새로운 일을 시작할 때는 귀찮은 것도 많지만 막 기대되고 설레기도 하잖아요.”

“긍정적이네.”

“유일한 장점이죠. 3년 전에 엄마가 돌아가셨을 때는 정말 넋이 나간 애처럼 지냈는데 계속 그런 식으로 살면 안 되겠다는 생각이 들어서.”

“.....그렇군.”

커피잔은 내려다보면서 내가 중얼거렸다. 아무래도 사나에는 대단한 딸은 둔 모양이다.

“네. 그러니까 아저씨나 저나 너무 열심히는 말고, 적당히 열심히 살아요. ‘세상은 아름답다. 싸울만한 가치가 있다’라는 말도 있으니까요. 이건 미국의 대작가인 헤밍웨이의 말이에요.”

그녀는 그런 격언을 내뱉으며 손가락으로 V자를 만들어 보였다.

기적을 내리는 트릉카 다방

읽었어요

읽었어요

2명이 좋아해요

3개월 전

2

2

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기