Limhyo

@limhyo

+ 팔로우

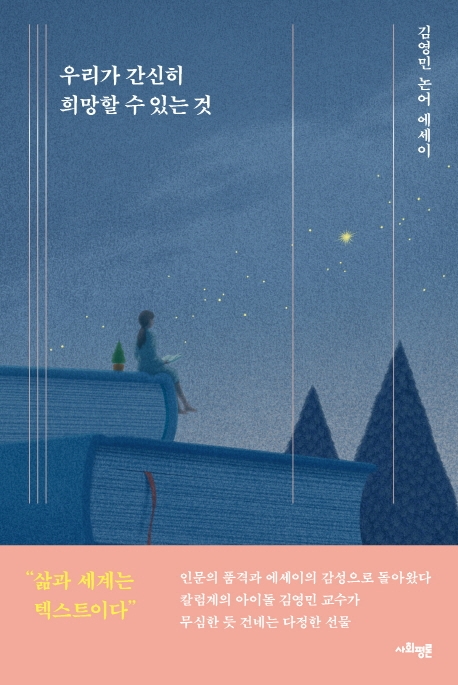

‘고전은 만병통치약이 아니다’라는 문장 때문에 사봤는데

책을 다 읽고 나니까

고전을 읽고 무언가를 깨달았다거나 얻었다는것은

텍스트를 공들여 읽고 스스로 생각한 독자 덕이라는

표현이 되게 신선했다.

그러네. 고전의 효용에만 집중해 뭐라도 하나 얻을려고만애썼는데

잘 읽을 줄 아는 사람이 먼저 되어야겠네.

책을 다 읽고 나니까

고전을 읽고 무언가를 깨달았다거나 얻었다는것은

텍스트를 공들여 읽고 스스로 생각한 독자 덕이라는

표현이 되게 신선했다.

그러네. 고전의 효용에만 집중해 뭐라도 하나 얻을려고만애썼는데

잘 읽을 줄 아는 사람이 먼저 되어야겠네.

외 4명이 좋아해요

2021년 4월 23일

7

7

0

0

Limhyo님의 다른 게시물

Limhyo

@limhyo

이기적 유전자를 볼때만 해도 이렇게 기발한 책이 있나 했는데

이 책이 더 기발하고 와 닿는 것 같다.

나쁜유전자라는 걸 어쩔 수 없이 받아들여야만 했던,

그래서 실망을 할 수 밖에 없었는데 이 책은 빛이었다.

생각해보면 우리는 공감하면서 지금까지 살아온 거고,

이런 마음을 따라 보다 나은 삶, 건강한 삶을 살아갈 수 있는데

이것이 유전자가 기여하는 것이라니.희망적이다!

이 책이 더 기발하고 와 닿는 것 같다.

나쁜유전자라는 걸 어쩔 수 없이 받아들여야만 했던,

그래서 실망을 할 수 밖에 없었는데 이 책은 빛이었다.

생각해보면 우리는 공감하면서 지금까지 살아온 거고,

이런 마음을 따라 보다 나은 삶, 건강한 삶을 살아갈 수 있는데

이것이 유전자가 기여하는 것이라니.희망적이다!

공감하는 유전자

읽었어요

읽었어요

1명이 좋아해요

3일 전

1

1

0

0

Limhyo

@limhyo

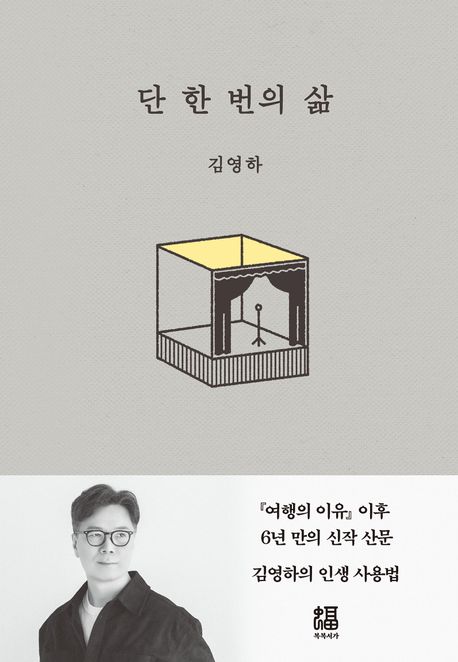

‘누구나 수천 개의 삶을 살 수 있는 조건들을 가지고 태어나지만 결국에는 그중 단 한 개의 삶만 살게 된다.’ 그런데도 우리는 ‘그때 만약 그 길로 갔더라면/가지 않았더라면‘으로 시작하는 상상을 통해 자주 후회에 도달한다. ’(p.187)

그때 만약 ‘그 길로 갔더라면/가지 않았더라면‘의 반복된 후회는

절망적인 것도 아니고 우울한 것도 아니다.

그저 우리가 치열하게 잘 살아왔다는 의미일 뿐.

그러니까 그냥 주어진 한 번 뿐인 삶을 잘 살아내자.

그때 만약 ‘그 길로 갔더라면/가지 않았더라면‘의 반복된 후회는

절망적인 것도 아니고 우울한 것도 아니다.

그저 우리가 치열하게 잘 살아왔다는 의미일 뿐.

그러니까 그냥 주어진 한 번 뿐인 삶을 잘 살아내자.

단 한 번의 삶

읽었어요

읽었어요

2명이 좋아해요

1주 전

2

2

0

0

Limhyo

@limhyo

‘사랑하는 빈스토크 시민 여러분, 여러분의 국가가 손을 뗐어요. 그 사람은 빈스토크 시민이 아니라면서요. 하지만 여러분은 그러지 않을 거라 믿어요. 빈스토크 22층에는 네모난 국경면이 펼쳐져 있지만 여러분의 마음은 직육면체 상자에 갇혀 있지 않으니까요.’(p.121 타클라마칸 배달 사고 중)

이 책에서 봤다. 힘들고 어려운 상황에서도

서로가 서로를 위해주며 살아가는 이야기를.

무언가를 풍자적으로 그리고 있지만 차갑지 않고 따뜻한 이야기를.

SF소설에서 나오는 따뜻함, 그리움을 좋아한다고 했었는데

이 책, 왜 이제서야 읽은거야? 너무 좋다 👍

이 책에서 봤다. 힘들고 어려운 상황에서도

서로가 서로를 위해주며 살아가는 이야기를.

무언가를 풍자적으로 그리고 있지만 차갑지 않고 따뜻한 이야기를.

SF소설에서 나오는 따뜻함, 그리움을 좋아한다고 했었는데

이 책, 왜 이제서야 읽은거야? 너무 좋다 👍

타워

읽었어요

읽었어요

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1주 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기