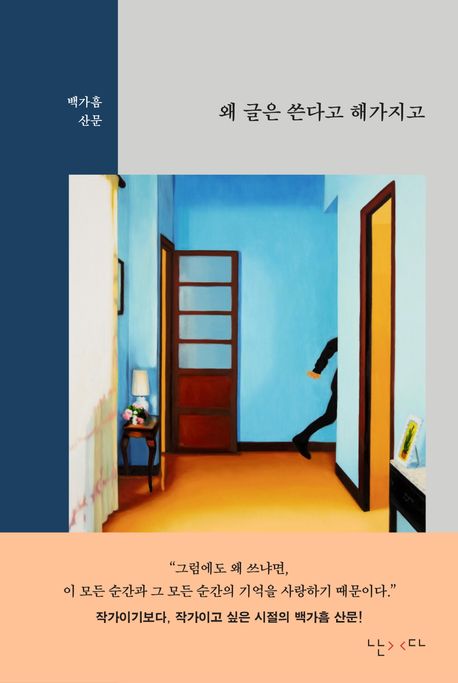

왜 글은 쓴다고 해가지고

이 책을 읽은 사람

2명

나의 별점

읽고싶어요

읽고싶어요

책장에 담기

게시물 작성

문장 남기기

분량

보통인 책

출간일

2024.6.30

페이지

208쪽

상세 정보

2001년 서울신문 신춘문예로 등단한 백가흠 소설가의 신작 산문집 『왜 글은 쓴다고 해가지고』가 출판사 난다에서 출간되었다. 다섯 권의 단편집과 짧은 소설집 한 권, 네 권의 장편을 발표한 등단 25년 차 성실한 소설가 백가흠. 2000년대 이후 그로테스크 리얼리즘으로 독보적인 자기 세계를 구축하며 한국문학사에서 빼놓을 수 없는 이름이자 “우리를 향한 괴로운 질문”(차미령 문학평론가)이 된 그다.

그는 “깊고 어두운 곳에 잠겨본 손만이 쓸 수 있는 문장들”로 “삶 너머가 아니라 삶이 심연이라는 것을”(이원 시인) 보여주었다. 이번 산문집에서는 소설가로서 백가흠의 근원에 자리한 시간에 대한 상상력을 다양하게 변주한다. 작가로서 금기 없는 상상력은 과거와 미래, 어제와 망각을 산문 속 인간 백가흠의 삶과 교차시키며 독특한 서정의 무늬를 문장에 새긴다.

상세정보

2001년 서울신문 신춘문예로 등단한 백가흠 소설가의 신작 산문집 『왜 글은 쓴다고 해가지고』가 출판사 난다에서 출간되었다. 다섯 권의 단편집과 짧은 소설집 한 권, 네 권의 장편을 발표한 등단 25년 차 성실한 소설가 백가흠. 2000년대 이후 그로테스크 리얼리즘으로 독보적인 자기 세계를 구축하며 한국문학사에서 빼놓을 수 없는 이름이자 “우리를 향한 괴로운 질문”(차미령 문학평론가)이 된 그다.

그는 “깊고 어두운 곳에 잠겨본 손만이 쓸 수 있는 문장들”로 “삶 너머가 아니라 삶이 심연이라는 것을”(이원 시인) 보여주었다. 이번 산문집에서는 소설가로서 백가흠의 근원에 자리한 시간에 대한 상상력을 다양하게 변주한다. 작가로서 금기 없는 상상력은 과거와 미래, 어제와 망각을 산문 속 인간 백가흠의 삶과 교차시키며 독특한 서정의 무늬를 문장에 새긴다.

출판사 책 소개

데뷔작 「광어」는 전방에서 초소 근무를 하며 한 줄 한 줄 시로 썼던 작품이다. _「춘천, 그녀들」

소설은 책임자는 사라지고 없는, 타인의 고통을 공감한 사람들의 세계에 대한 연대라고 정의할 수 있을지도 모르겠다. _「왜 쓰는가?」

도무지 기억하고 싶지 않고 잊어버리고 싶고 생각하기도 싫은 것들이 대부분이다. 모두 다 아픈 기억이다. (…) 문학은 그 고통스러운 기억에 대한 복수에서 출발한다. _「그보다 어떤 ‘감’」

나의 어제는 한 열 살쯤 되었을까. 여름, 옛날 살던 집 마루에 앉아서 엄마랑 둘이 점심으로 상추쌈을 맛있게 먹고 있었다. 그때의 엄마는 참 젊었다. 찬은 별거 없었어도 우리에겐 시간이 있었다. 그 많았던 모든 시간이 흘러가버린 것을 엄마의 작은 상추밭을 바라보며 깨닫는다. _「어제, 포도나무가 내게」

“그럼에도 왜 쓰냐면

이 모든 순간과 그 모든 순간의 기억을 사랑하기 때문이다.”

작가이기보다, 작가이고 싶은 시절의 백가흠 산문!

2001년 서울신문 신춘문예로 등단한 백가흠 소설가의 신작 산문집 『왜 글은 쓴다고 해가지고』가 출판사 난다에서 출간되었다. 다섯 권의 단편집과 짧은 소설집 한 권, 네 권의 장편을 발표한 등단 25년 차 성실한 소설가 백가흠. 2000년대 이후 그로테스크 리얼리즘으로 독보적인 자기 세계를 구축하며 한국문학사에서 빼놓을 수 없는 이름이자 “우리를 향한 괴로운 질문”(차미령 문학평론가)이 된 그다. 그는 “깊고 어두운 곳에 잠겨본 손만이 쓸 수 있는 문장들”로 “삶 너머가 아니라 삶이 심연이라는 것을”(이원 시인) 보여주었다. 이번 산문집에서는 소설가로서 백가흠의 근원에 자리한 시간에 대한 상상력을 다양하게 변주한다. 작가로서 금기 없는 상상력은 과거와 미래, 어제와 망각을 산문 속 인간 백가흠의 삶과 교차시키며 독특한 서정의 무늬를 문장에 새긴다. 그가 조용호 소설가의 작품에 했던 표현을 그대로 되돌려주자면 “그간 쏟은 시간의 글품이 놀랍다”. 글을 따라 독자들은 유년의 한 장면으로 혹은 수백 년 전의 어제로 속절없이 끌려가 그의 옆에 앉아 있게 된다. 그에게는 몇십 년 전이 바로 엊그제 같고, 어떤 일이나 시간은 너무 또렷해서 자꾸 시절을 헷갈리게도 된다. 작가 백가흠에게 어떤 책은 그러한 망각의 기억을 담고 있으며 그 작품을 읽는 일은 그 순간으로 되돌아가게 하는 특별하고도 때론 쓸쓸한 조우이다. 이십여 년 전의 백가흠은 오늘의 백가흠과 같은 사람이기도 하면서 다른 존재다. 당시에는 미처 알지 못했고 읽어낼 수 없었던 것을 오늘의 소설가 백가흠은 한발 비껴서서 관조한다. 백가흠은 세상이 앞으로도 영원히 변하지 않을 것이라는 확신 앞에서 저항하고 반항하며 쓰기를 멈추지 않는다. 이 억압적인 시스템의 불온하고 불경한 블랙리스트로서 문학은 무엇이어야 하는지 끊임없이 묻는다. 그에게 소설은 현재진행형의 사랑인 터다.

문학은 이쪽에 있는 돌을 저쪽으로 옮겨놓는 일

의미를 만들면 찾을 수 있고, 없어도 상관없는 그런 일

말하자면 돌을 나르는 숙명을 저버리지 않는 것

이번 산문집은 1부와 2부로 구성되어 있다. 소설가 백가흠의 문학론을 담고 있는 1부에서는 자신에게 ‘언제나 절실함을 요구했던’ 소설, 소설이 버거워 밤잠을 설치던 시절, 영원히 자기 자신을 신뢰할 수 없는 작가라는 직업의 절망과 환희를 열세 편의 글로 진솔하게 써내려간다. 독특하고 고유한 그만의 작법을 엿볼 수 있는 귀한 글들이다. 백가흠에 따르면 소설이란 ‘없음’으로 있고, 존재하지 않으므로 존재하는 실존이며 우리의 생은 모두 그 소설의 언저리에 자리잡고 있다. 삶에 대한 질문은 여기로부터 출발한다. 작가에게 소설은 그 질문을 담는 장르다. 내 꿈은 시인이 되는 것이었다고 고백하는 소설가 백가흠에게 시와 소설은 같이 있되 같이 없는, 등이 붙어 서로의 이면을 탐닉하는 사이다. 그는 시집을 통해서 과거의 어떤 지점과 맞닿고 문학적 영원의 시간을 탐하는지 깨닫게 된다. 시가 가진 현재성과 현장성이 소설이 지닌 사회적인 성격과 역사성을 만났을 때 소설가는 지도에 존재하지 않는 저곳을 기억할 수 있게 되는 것이다. 그는 믿는다. 소설이란, 멈추고 일단락된 시간이 ‘영원’으로 가는 길을 그리는 작업이라고. 2부는 문예창작을 가르치는 선생이자 동료 작가로서 백가흠이 읽은 소설과 시집에 대한 깊이 있는 리뷰를 담고 있다. 독서하면서 그가 느끼는 순수한 설렘에 마음이 함께 동하는 즐거움은 덤이다. 마르케스, 나쓰메 소세키, 시인 김민정, 안현미, 소설가 백민석, 조경란 등 열네 편의 글에 실린 작가와 작품이 그 주인공이다. 요즘 독자들에게는 현대의 고전일 수 있는 이 리스트는 백가흠의 통찰과 만나 더욱 신선하게 읽힌다. 그에 따르면 세상은 변화하는 것처럼 보이지만 우리 인간이 만들어내고 풀지 못하는 갈등은 태곳적부터 지금까지 여전하다. 인간의 종말적인 풍경이 사라지지 않는 한 작품은 영원히 늙지 않는다. 변하지 않는 인간의 광폭한 세상이 소설을 뒷받침하고 소설로 하여금 살아가게 하는 것이다. 백가흠은 말한다. 지나간 과거는 우리가 애써 구하고 찾으려 했던 것들이지만 우리에게 왔음에도 우리는 알아보지 못하고 지나가버렸다고. 백가흠은 과거를 봄으로써 미래를 보는 예언자가 작가라는 푸슈킨의 말을 환기시킨다. 그때도 그랬다, 그런데 지금도 그렇다, 우리가 고전을 읽는 이유는 바로 이러한 진실 때문일 것이라는 작가의 말이 새롭게 서늘하다.

현재 25만명이 게시글을

작성하고 있어요

0

0