우리가 눈을 마주칠 때,

세계는 또렷해지고

Edited by

태림

세계는 또렷해지고

Edited by

태림

사람(人)은 자신에게 보이는 세상과

자신이 보고 싶은 세상 속에 산다(生)

자신이 보고 싶은 세상 속에 산다(生)

하지만, 이때 세상이란 공간이 아닌 생명체의 개념이다. 우리의 시선은 허공이 아니라, 언제나 사람(生)을

향하니까. 우리는 ‘세상은 어떤 곳일까?’가 아니라, ‘나는 누구인가?’, ‘나는 어떤 사람이 되고 싶은가?’라는

고민을 하며 살아가니까. 나에게 세상은 언제나 누군가의 모습을 하고 있었다. 부모님의 모습이기도 했다가,

나의 모습이기도 했다가, 내가 속해 있는 혹은 속하고 싶은 집단의 모습을 하기도 했다.

10대, 내 세상은 부모님이었다. 난 중, 고등학교 시절 학급 반장, 도서부 같은 활동을 도맡아 했던 무난하고 성실한 학생이었다. 안전한 부모님의 세상 속에서 성실한 학생으로 사는 것은 헷갈릴 일 없이, 분명한 삶이었다. 해야하는 공부와 학교 생활을 매일 같이 반복하면 그만인 삶이었는데 20살이 되고, 대학을 졸업하니 세상은 모습을 바꿨다.

“세계를 그냥 자기 속에 지니고 있느냐 아니면 그것을 알기도 하느냐, 이게 큰 차이지. 그러나 이런 인식의 첫 불꽃이 희미하게 밝혀질 때, 그때 그는 인간이 되지.”

― 헤르만 헤세, 데미안

10대, 내 세상은 부모님이었다. 난 중, 고등학교 시절 학급 반장, 도서부 같은 활동을 도맡아 했던 무난하고 성실한 학생이었다. 안전한 부모님의 세상 속에서 성실한 학생으로 사는 것은 헷갈릴 일 없이, 분명한 삶이었다. 해야하는 공부와 학교 생활을 매일 같이 반복하면 그만인 삶이었는데 20살이 되고, 대학을 졸업하니 세상은 모습을 바꿨다.

20 대 초반, 세상은 나의 모습이 된다. 대학교를 졸업할 즈음, 취업 준비를 하면서 가장 많이 했던 생각은 ‘

나를 모르겠다’였다. 내가 누구인지도 모르겠는데. 내가 하고 싶은, 좋아하는 일을 찾아 사회에 소명하라니.

게다가 어떤 날은 안정을 추구하는 사람 같기도 하고, 어떤 날엔 또 도전을 추구하는 사람 같기도 하고..

즉흥적이고 모순적이기까지 했다. 나라는 세상은 혼탁했고 모든 것이 흐릿했다. 무엇을 모르는지조차 모를

정도로. 그렇게 매일 조급해했다. 한 술 더 떠 난 타인의 눈과 입에 빚을 지기에, 지나치게 내향적이었다.

모르는 것이 있어도 혼자 해결하고 싶어 끙끙대고, 다른 사람들이 나의 얼굴과 입에 주목하는게 무서워

숨어드는 사람이었다. 그래서 가장 조용하게 조언을 던지는 사람들이 있는 곳으로 갔다.

“나는 세상에 붙들려 있었고, 세상과 어울려 있었고, 세상의 일부였고, 그러니까 세상을 견딘다는 것은 나를 견딘다는 뜻이기도 했다.”

― 이승우, 모르는 사람들

글로서 조언을 주는 사람들. 조언 같은 책들이 모여 있는 곳, 도서관, 중고서점, 독립서점까지 다양한 곳에서

다양한 작가들을 만났다. 삶이라는 자유로운 고통을 성실하게 지나오며 자신의 민낯을 자신감 있게 털어놓는

작가들 앞에서 솔직해질 수 있었고, 그 시간 만큼은 솔직해짐으로서 나를 여유 있게 돌아볼 수 있었다. 나는

어떤 사람들을 동경하고, 어떤 삶을 살고 싶었던 것인지 알았다. 보편성 속의 나의 유일함을 찾았고 또 나의

특수성 속에서 보편성을 찾아냈다.

이렇듯 우리는 자신의 내부 세계에서 다른 세계로 시선을 돌리기도 하며 입체적으로 성장한다. 20 대 초반의

내가 나를 찾고 또, 다독이기 위해 읽었다면, 다음 스텝. 이제는 내가 모르고 있는 다른 세상들을 알기 위해

읽는다. 하나를 배웠다고 단 하나의 가치로 세상을 보기보다 다양한 컬러 팔레트로 구성된 세상을 보고 싶다.

그렇게 나와 다른 모양의 삶들과 건강하게 불화하고 또 연대하는 삶을 꿈꾼다. 그렇게 다시 내가 원하는 삶의

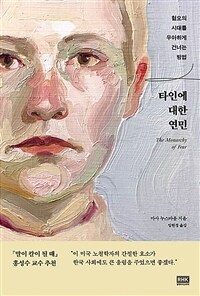

명료도를 높여가겠지. 이런 지금의 나는 인생 책으로 마사누스 바움의 ‘타인에 대한 연민’을 고르겠다. 더

다채로워진 나의 세상에서 인생책의 고르는 시선은 또 다르게 변화하겠지만.

타인에 대한 연민 :혐오의 시대를 우아하게 건너는 방법

마사 C. 누스바움 지음 | 알에이치코리아(RHK) 펴냄

우리 눈의 홍채는 사람당 하나 밖에 없는 유일한 것이라고 하지 않나. 책을 읽는다는 것은 한 사람의

유일하고도 내밀한 이야기를 보는 것이니, 결국 독서는 누군가의 눈을 바라보는 일이 아닐까?

독서를 통해 나의 눈을 바라보고, 누군가의 눈을 바라보며 내밀한 대화를 나눌 때 나와 우리의 세상은

다채롭고 또렷해 질 수 있다. 또렷한 세상에 살 수 있는 우리의 권리를 마음껏 누릴 수 있기를.